|

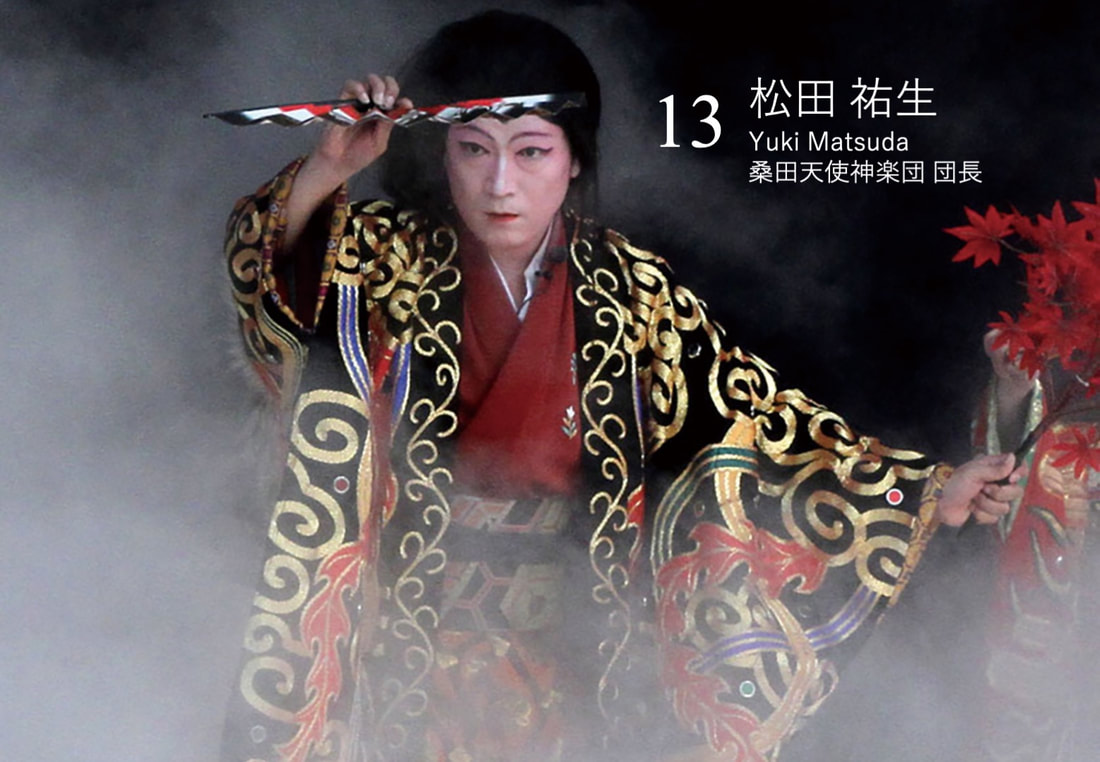

日本の芸能のルーツであり長い歴史を誇る神楽に今、若者が魅了されています。全国の神楽ブームの火付け役となった広島で、神楽が紡ぐ地域文化の伝承と発展に尽力される神楽団団長の松田さんにお話を伺いました。 Interviewee Profile 松田 祐生 広島県安芸高田市 産業振興部 商工観光課 課長。 平成27年度国際交流基金 文化芸術交流海外派遣助成事業として採択された、メキシコ・ブラジルでの中南米神楽公演では、広島選抜神楽団メンバーとして出演。2019年より桑田天使神楽団の団長を務める。 歴史的な逆境を、ブームに変えた広島神楽はじめに、神楽について簡単に教えていただけますか? 神楽は、一言で言えば神事です。洞窟にお籠りになった天照大御神(あまてらすおおみかみ)を、天鈿女命(あまのうずめのみこと)が舞って誘い出したという「天岩戸(あまいわと)伝説」は、聞いたことがある人も多いかもしれません。天鈿女命の舞を起源とし、その後派生した伊勢神楽や出雲神楽などが日本全国に伝わりました。かつては北海道から沖縄まで全国で、その土地の氏神様に奉納される神事として伝わってきました。 神が宿る神座(かむくら)が語源と言われ、その前で行われる歌と舞(歌舞:かぶ)が神楽とよばれるようになったことが由来とされています。歌舞伎や相撲にもそのルーツを見てとることができますが、神楽は古典芸能の根幹となる日本最古の芸能なのです。 広島の神楽にはどのような歴史があるのでしょうか? 全国に伝わった神楽は、それぞれの地で風土、文化、言い伝えが交じり合い、その地域特有の神楽を作り上げてきました。広島の神楽は、古くからの形を残す石見地方の神楽のルーツに、出雲神楽や岩戸神楽など様々な地方の流れが合わさって創り上げられてきたものです。 昭和20年代には、戦後まもなく広島に入ったGHQが発した神楽禁止令を受け、広島神楽として大きく変化することになります。伝統芸能としての神楽を後世に残すため立ち上がったのが、当時この安芸高田市で教鞭を執っていた佐々木順三先生でした。当時色濃かった天皇崇拝や神道の要素を断ち切り、歌舞伎・謡曲・浄瑠璃といった題材を神楽化した新しい演目を書き上げたのです。戦前からある古典的な演目である旧舞(きゅうまい)に対し、新舞(しんまい)と呼ばれるそれらの演目が、今の広島神楽の礎となっています。 若者に愛される、広島神楽の魅力後継者不足や若者離れに頭を悩ます伝統文化が多い中、神楽は若者を中心にブームを巻き起こしています。きっかけは何だったのでしょうか? 今から30年ほど前、広島の神楽団が新舞にさらにストーリー性を持たせ、派手な演出を取り入れた舞台を発表しました。これまで神楽を知らなかった人や観たことがなかった人の興味をひくきっかけとなり、神楽ブームを巻き起こしたのです。 私の世代は、親が神楽団で活動している様子を幼い頃から見ていましたから、自分もある年齢になれば入団するのが言わば当然の流れでした。今の若者は、子供の頃に舞台を観て憧れて、自分から手を挙げて神楽の世界に入ることが多いように感じます。最近では、NHKドラマ「舞え!KAGURA姫」の影響もかなり大きかったようです。 若者が神楽に惹かれるのはなぜでしょうか? 数々の公演や大会など、観せるステージがあることが大きな理由です。安芸高田市美土里町本郷にある神楽門前湯治村という温泉宿泊施設には、1,000人以上入る客席があります。広島だけでなく島根の若者も、湯治村の舞台に出演を目標に練習に励むほどです。安芸高田市の神楽ドームで毎年開催される「高校生の神楽甲子園」には、神楽に打ち込む高校生が全国から参加します。若者が自分をアピールできる、人に喜んでもらえる、拍手をもらえる場、自分を表現できる場。それが神楽の魅力です。私の息子も広島市で就職して働いていますが、毎週、安芸高田市に通って神楽の練習に励んでいますよ。 神楽の醍醐味現代における神楽の役割とはなんでしょうか? 神楽が生き続けているのは、地域のコミュニケーションの場だからです。仕事も性別も年代も全然違う人たちが共に練習し、情報交換することは、この限界集落で非常に大切なことです。 神事である神楽には、無病息災、五穀豊穣、大漁祈願など、様々な時代を生き抜いてきた人々の願いが込められています。代々受け継いできた、舞台で被る面にもその歴史を感じます。この面を舞うことによって、今を生きるパワーをもらうんです。現役で神楽を舞えるのは、せいぜい20〜30年じゃないでしょうか。これまでの伝統芸能が経てきた歴史を思えば、自分の人生なんて一瞬です。昔はこうだった、ああだったと言うのではなく、その時生きている人間に任せ、変化していくのが伝統芸能です。 また、安芸高田市内の22神楽団の協議会では各神楽団の活動調整等を行っていますが、今後は広島県内全体の神楽団協議会を作りたいと考えています。広島には様々なパターンの神楽がありますから、地域に根ざしたそれぞれの神楽を横に繋ぐことで、広島神楽として日本全国、世界へ文化発信していくことができればと思います。 これからの神楽はどう変化していくと思いますか? 2019年から、ブラジル神楽団のメンバーが安芸高田市で神楽留学に来ています。ブラジル神楽団は、もともと現地の広島県人会が立ち上げた神楽団に島根の出身者が参加したり、サンバのリズムが入ったりしながら続いてきました。もう一度、本物の広島の神楽を学びたいと、安芸高田で昔ながらの演目を学ばれています。その一方で、地域文化や風土が感じられるような神楽が新たに出来ていくのは良いことだと思っています。また昨年からは、佐賀県に神楽を教える取り組みを行っていますが、10代から20代前半の若者が多く集まっています。広島の神楽をきっかけに、佐賀県の風土、習慣、文化が入るなど、佐賀の地域に根付いた、佐賀らしい伝統芸能に発展していけばと思います。 神楽には、神事という芯があります。伝統芸能 - 大衆芸能 - 観光へと振り幅を持ちながらも、神事を忘れなければ、いかようにも発展していくことができるのが神楽なのです。 松田さんにとって、神楽とはなんですか? 神楽が好きなのはもちろんですが、私は地域を守りたい、農村文化を守りたい、という想いを強く持っています。小さな村を守るためには、誰かが旗振りをしなければいけません。桑田天使神楽団という旗を振っていれば、皆に声が届くんじゃないか、ということを私は若い頃から言い続けてきました。今では、私たちが活動しているこの建物に入りきらないほどのお客さんが、全国から訪れてくれるようになりました。それが嬉しいんです。これが神楽の醍醐味ですよ。 Interviewer: Kaoru

いけばなの根源である池坊に生まれ、いけばなと共に育った専宗さん。いけばなと写真の共通点や、これからのいけばなの在り方について、お話を伺いました。 Interviewee Profile 池坊 専宗 華道家、写真家。 華道家元池坊の四十五世家元池坊専永の孫として京都に生まれる。母は次期家元の池坊専好。京都教育大学附属高等学校卒業後,慶應大学理工学部入学。その後東京大学法学部入学。東京大学法学部卒業時に成績優秀として「卓越」受賞。東京日本橋三越本店・京都高島屋などでいけばなを多数出瓶。同時に自分のいけばなを撮影し写真としても発信。東京で講座「いけばなの補助線」を開催する傍ら,いけばなの価値を伝えるため講演やデモンストレーションを行う。信条は「光を感じ,草木の命をまなざすこと」 Facebook: ‘Senshu Ikenobo 池坊専宗’ Instagram: @senshuikenobo_ikebana @senshuikenobo_photography 将来の夢はカブトムシだった幼少期物心ついた時からいけばなが周りにあったと思うのですが、どのような印象を持っていましたか? いけばな発祥の地と呼ばれ、池坊が代々住職を務める六角堂が京都の自宅の近くにあり、子供の頃から遊びに行く感覚で頻繁に通っていました。スタッフさんにサッカーの相手をしてもらうなど、池坊のいけばなに関わる方々に育ててもらい共に過ごす環境でした。いけばなの家で生まれ育ったものですから、むしろお花屋さんのブーケやフラワーアレンジメントにはあまり触れる機会が無かったんです。それくらい、いけばなはいつも身の回りにある存在でした。 子供の頃の将来の夢は何でしたか? 小さい頃は、実はカブトムシになるのが夢でした。クワガタよりも、一本角のカブトムシが大好きでかっこいいなと思っていたんです。でも、サナギになるのが難しいなぁと気づいて、ウルトラマンに路線変更しました。だけど今度は、巨大化するのが大変だ。それから、人間として大人になろうと決意しました(笑)。 いけばなの家に生まれたことについて、どのように意識していましたか? 伝統文化業界に共通していることですが、いけばなの世界でも高齢化が進んでいます。いけばなをもっと若い人達に広げ、盛り上げたいと期待を寄せる方々にとっては、長男である私はある意味、いけばなの未来を託す象徴であり希望であるということは、子供ながらに感じていました。 池坊のいけばなに携わる、いけばなを愛する方々のことはもちろん好きでしたが、いけばなそのものに対して、今ほどの情熱を得ることができたのは、少し経ってからのことです。 今も昔も、普遍的なものは何か大学時代には、いけばなをテーマとした動画なども制作されていらっしゃいましたね 2012年、室町時代の文献に池坊が記載されてから550年を記念した、「家元三代によるデモンストレーション」のイベントがありました。その際、私は池坊に携わる多くの若手と共に制作を行なったのですが、せっかく集った仲間とその後も活動できるよう「花の桃李会」と名付けた会を立ち上げました。個々にお稽古に通っているとなかなか知り合えない若手同士が繋がれる、良い機会となりました。動画は、私の大学卒業と同時に会を解散するのを機に、皆で制作したものです。池坊のお花を習っている桃李会のメンバーで、絵コンテから制作するのは大変でしたが、従来の池坊の真面目な発信とはテイストの異なる映像で、多くの方に観ていただくことができました。 写真家としても活動され、いけばなの写真を多く発信されています。どのような経緯で始められたのでしょうか? いけばなの記録として撮り始めたのがきっかけでした。最近のデジカメやスマホで撮れば、誰でも綺麗な写真は撮れます。だけど、心に触れる写真は撮れる人と撮れない人がいる。それは、写真は感じたものしか写さないからです。良い写真を撮るためには、心の感度を高める必要があるのです。自分が交わった植物の命、その時感じた時間の流れ・空間を残そうという思いでシャッターを切っています。つまり、良い写真が撮れたということは、私自身が豊かな時間を過ごすことができたということとイコールなのです。 いけばな×写真の可能性をどのように感じていますか? 私にとって、花を生けて写真を撮らないということはありえず、いけばなと写真とをセットとして考えています。同時に、いけばなも写真もどちらも過程が大切であり、結果としてできるいけばなや写真そのものは目的ではありません。私にとって、いけばなは植物との対話の時間です。植物に向き合うことで、その命の強さを感じようとしています。写真を撮るときにも、植物の命のあり様や周りの空間・時間を感じようとしています。やっていることはいけばなも写真も同じ。形式は違えど、一続きのプロセスだと言えます。 いけばなは移ろいゆくもの、写真は瞬間を記録するものという違いは、どう考えていますか? いけばなでも写真でも、普遍的なものをいつも捉えようとしています。生まれて、栄えて、絶えて、また生まれるという命のあり方は、人々の生活が変化しても昔から変わらない普遍的なテーマです。一方で写真も、今も昔も心に刺さるのは、確かにそこに存在していたということが信じられる写真だと思うのです。ですから、ただ美しいだけのもの、今消費されるだけのものとしてではなく、ずっと残り続けるような普遍的なあり方を残せないだろうかということを、いつも考えています。 効率や利便さが当たり前の現代で、植物の命と深く交わるということ現在はどのような活動を中心に行っていますか? 京都と東京を行き来しながら、生徒さんへのお稽古と、経済界など外部の方への講演とをメインに行っています。自分のいけばなや写真を通して、また言葉を介して、それぞれにいけばなの魅力や価値、私自身が信じていることを伝えています。コロナの影響で、いけばなを行う人にとって大きな晴れ舞台である花展が多くキャンセルになってしまったのは悲しいことです。 これからのいけばなのあり方について、考えをお聞かせください 今のいけばなを担っているベテランの先生方は、自信を失っているように見えます。今のいけばな人口の多くを占めているのは、皆が花嫁修行としてお花を習っていた時代を生きてきた方々ですが、彼ら彼女たちのいけばなへの思いは若者にあまり届いていません。今の時代、世の中には様々なエンターテインメントがあふれています。簡単に安く手に入る娯楽に対抗しようとして、自分たちが人生をかけて信じてきた、いけばなの価値を見失いかけているのではないかと感じます。いけばなの魅力というのは、植物の命と交わることだというところにつきます。命ある存在と向かい合うことは、手間も時間もかかります。自分が大切な人と過ごす時間は代替することのできないもので,より豊かであってほしいと誰もが願うのと同じように、植物の命と深く関わることは、効率や利便さを追い求める日常では得ることのできない経験となります。競争や経済原理が支配する社会では、命と命が交わる機会が希薄になり、自分自身の感じることに向き合いづらくなっています。その中で、植物の命と交わることで得られる喜びや感動を通じて豊かな時間を提供するいけばなの存在価値は、これから一層高まっていくことでしょう。 Photo: 池坊専宗

Interviewer: Kaoru 現代の感性とトレンドを織り交ぜることで、着物の新たな時代を切り開く。着物初心者を次々と虜にしている着物屋さんを経営する、素敵な兄弟に出会いました。今回は、ファッション好きで和裁士、元営業マンという兄の巧大さんに、直感力で未来を切り開くヒントを伺いました。 Interviewee Profile 元山 巧大 元山家三人兄弟の長男。高校卒業後、香川にある和裁研究所で和裁の修行。2級和裁技能士取得後、祖父が設立し父が継いだ着物縫製会社兼和裁士訓練校である和裁学院を継ぐ為に故郷の長崎へ帰って間も無く、和裁学院は閉校。着物業界を退き、カーディーラーの営業マンとしてのキャリアをスタート。 そのことを知った弟の誠也から、「兄貴が和裁を辞めたら日本の和裁は、着物はどうなっていくのか。このまま終わってしまう。和裁の家系に生まれた者としてそんな日本になってしまっていいのか」と説得を受け続け3年が経ち、営業マンとして九州一位の実績を残しそれを機に覚悟を決め上京。弟の誠也と共に巧流-call-を設立。 http://call-kimono.com/call-kimono.com/ 着物の家に生まれてはじめに、元山家と着物の関わりについて教えてください 祖父の元山金良は、着物縫製会社兼和裁士訓練校である和裁学院を設立しました。九州に4校を設立し、全国和裁着装団体連合会13代会長として、和裁の発展を率いてきた存在でした。父の元山巧も、中学卒業後から東京で和裁の修行をし、1級和裁技能士を取得して和裁学院を継ぎました。 長男として、家業を継ぐ決意は子供の頃からあったのでしょうか? 子供の頃の写真を見返すと着物を着ている機会は多いですし、自宅の横に和裁学院の寮があったので、職人さん達との交流は多くありました。継ぎなさいと父から言われたことは無かったのですが、兄弟の中で誰かが継ぐだろう、そうだと知ったら長男の自分が継ぐことになるだろう、という漠然とした自覚はありました。高校後の進路を決めるタイミングで、父に「継ごうと思っているけどどう?」と聞いたら、「それは助かる」と。和裁の修行のため、香川県の和裁訓練学校に入学しました。 地元から離れての経験はどうでしたか? もともと社交的な性格なのですが、新たな地で友達もおらず、周りも物静かな方が多かったので、早く長崎に帰りたくて仕方がありませんでした。本来は卒業に必要な2級和裁技能士の資格を取るのに4年かかるのですが、それを2年で取得し、和裁学院を継ぐため長崎に戻りました。 未練はない、前を向いて進むだけその後和裁学院は閉校されたと伺いました 和裁士の仕事は、着物需要の減少の影響をダイレクトに受けます。私が長崎に帰ってほどなく、和裁学院の全校閉校が決まりました。父からも、着物の世界は後がないから戻ってくるなと言われ、人と関わるのが好きな性格を生かしてカーディーラーの営業の仕事に就きました。 香川で修行された後で、悔しさや戸惑いはありませんでしたか? 和裁士の資格は国家資格なので消えることは無い、という安心感はありましたし、他の世界も見てみたい、と前向きな気持ちでした。論理的に物事を考える弟とは対照的なのですが、直感的に物事を進めることが多いんです。でも結果として、楽しんで仕事をしていたら、九州一の営業成績を収めることができました。 美容師として先に上京していた弟さんの説得で東京に来られたんですよね (弟:誠也さん)兄弟を代表して和裁学院の家業を継ぐはずの兄が、その道を離れたと聞いたとき、着物業界の衰退にとても危機感を覚えたんです。着物を着る人がいないと嘆くのなら、まずは販売を変えねばと考えました。その話を兄にしたところ、ちょうど営業マンとしての結果も出していた頃でもあり「面白そう」とあまり悩まずに上京してきてくれたんです。私が上京してから美容師として育ててくれた銀座の美容室Londの後押しもあり、兄と二人三脚で起業の準備を始めることができました。 夢に向かって着実に巧流-call-の誕生秘話ですね!どのようなお客様が多いのでしょうか? (兄:巧大さん)清澄白河には古いものを新しい目線で発信するということを受け入れる土壌があり、まだオープンして丸2年が経ったばかりですが、日々新たなお客様との出会いに恵まれています。顧客層としては、30代が中心で9割男性という点が着物店としては珍しいと思います。ただ、ほとんどの方がオーダースーツを仕立てた経験があったり、私自身も和裁の職人だという話をするととても興味を持ってくださったりと、着物に興味を持っていただけるのは自然な流れなのだと思います。 巧流-call-の着物の着こなしは、初めて着る人でも1分で着られたり、おはしょりが無かったりと、オリジナルな工夫がされています。これらのアイデアはどこからくるのでしょうか? 昔から、かっこよく見せたい、人と違って見られたいという気持ちが強く、ファッションもその自己表現の一つでした。「粋っていこう」が私のモットーなのですが、一見無駄と感じることに価値を見出せるような人生の豊かさこそが、着物を着ようというモチベーションになると思うんです。ですから、着物を着たいと思った方が、着物は楽に着られて楽しいと思ってもらえるよう、和裁士の知識や経験を生かし、地元の和裁士と協力して商品作りをしています。 これからの目標を教えてください 6月に新宿御苑で新規オープンする、着物x Café&Barを成功させ、全国に店舗を増やしたいです。関東に2店舗、北海道、名古屋、福岡、大阪にも拡げたいと思っています。その後は、海外に進出したいです。ファッションとして日常に溶け込む着物ファッションを提案していきたいと思います。ゆくゆくは、和洋裁のファッション学校を建てるのが夢です。 Interviewer: Kaoru

茶道華道事業家として活動する元サッカー少年がいると聞き、茶道と華道に魅せられた理由、これから伝えていきたいことについてZoom越しに伺いました。 Interviewee Profile 岡本 友輝 茶道細川御流、華道細川未生流次期10代目家元。 サッカー部→リクルート→茶道華道家、という異色のキャリアを持つ。「人生最高の感動体験を茶道華道を通してお届け」をテーマに活動し、稽古とイベントを運営。過去にはニューヨークや京都本法寺・鴨川・国連会議での茶会経験がある。自身の稽古教室は東京・大阪・京都・オンラインにて運営。また、前職や茶道での経験から、マーケティング業務にも従事。 東京のヨガスタジオや祇園のサロンなど複数の事業者のマーケティング業務を担当。「価値はあるのにくすぶっている人・もの」が世の中にきちんと発信されていくことを目指している。 https://www.instagram.com/ukiukichachacha/ 自分のクリエイションで人を笑顔にしたいはじめに、茶道細川御流と華道細川未生流について教えてください 京都で170年続く、お茶とお花の家元です。私の曽祖母が9代目で、次期は10代目になります。一般的には、お茶とお花それぞれ別の家が行いますが、細川御流・細川未生流は1代目の時からお茶とお花とを同時に行ってきた、珍しい流派です。 小さい頃からひいおばあさまが家元であるという自覚はありましたか? 私の実家は奈良で、曽祖母は京都でお茶とお花の先生をしている、というくらいの感覚でした。私自身はサッカー選手を目指して打ち込んでいたこともあり、どちらかというとお茶やお花は自分とは関係のない世界のものだと思っていました。 自分とは関係のない世界という感覚から、家元を継ごうと決心されるまでには、どんな経緯があったのでしょうか? 昔から、自分で考えて作り出したもので人を笑顔にしたい、という気持ちが根底に強くあるんです。学生の頃から、様々な団体の代表を務めてきたのもそうですし、高校卒業時にディズニーランドでパレードが老若男女を楽しませているのを観て、「これを作る側になりたい」と衝撃を受けたのも大きな転機の一つです。大学に入学し、高校まで打ち込んでいたサッカーからも離れ、自分が何者であるかを見つめ直した時、一番身近にあった茶道と華道のお稽古を本格的に始めてみることにしたのがきっかけです。初めは茶室でお菓子を食べてボーッとするところから始まり、授業の合間にお稽古を重ね、お茶やお花って意外と面白いなと思っていたあるとき、ふとクラスメイトを誘ってお茶を点ててみたんです。そしたら、皆口々に「美味しい」「ほっこりした」と喜んでくれて、それが嬉しくて。あっディズニーパレードで感じたあの感覚、お茶やお花で再現できるんだ、と気づきました。 伝統文化をどう翻訳するか若い人たちに伝統文化を伝える難しさはありますか? それぞれの受け取り手に合わせた翻訳が難しいです。私が子供の頃そう感じていたように、多くの人にとって、伝統文化は自分とは関係ない遠い世界のもの。そう思う人たちに、いかに「実は私にも関係あるかも」と思ってもらうかどうかが大切です。相手の興味を分解して、達成したいことや求めていることを理解し、お茶やお花を通じてできることを伝えたり、相手の生活の中にどう溶け込ませるかを考えて提案したりしています。そのためには、私自身もライフスタイルや仕事を通じて、皆と同じ感覚を持ち続けることを心がけています。今は茶道と華道が6〜7割、事業企画やマーケティングなどの仕事を3〜4割手がけていますが、その中で日々感じる感覚も大切にしています。また、SNSは目下試行錯誤中ですがあまりお茶やお花ばかりにならないように気をつけたり、ヨガやDJイベントなど様々なイベントとコラボしたり、最初の接点や興味を持つきっかけを作るようにしています。 留学をされた経験もあると伺いました。海外での反応はいかがでしたか? 大学生の頃、ニューヨークに1年留学しました。何度か開催したお茶会には、現地の方、様々な国からの留学生が参加してくれました。でも、日本に興味はあっても日本文化の頃はよく知らない人ばかりだったので、日本では当たり前に共通認識として持っている美徳や価値観の説明を十分にしないままでは、キョトンとされてしまうということがありました。例えば、お茶を一杯飲むのになんでこんなに時間をかけるのかとか、なんで古いものや未完成のものが美しいとされているのかとか、そういった日本独特の感覚を上手く表現することに苦労しました。 「茶道はスパ」と発信されるようになったのも、その試行錯誤の結果でしょうか? 世界共通ではない、日本ならではの美的センスをどう伝えるかを考えていく中で、相手にとっては何に例えるのが分かりやすいだろうということを色々と考えてみました。その中の一つに、スパの例えがあります。ニューヨークの冬ってとても寒いんですよね。慣れない土地に来て、ホームステイ先の裏庭にあるホットスパで数ヶ月ぶりに熱いお湯に浸かったとき、身体中の力が抜けるというか、心の底からリラックスできるこの感じが、私がお茶を飲んだときの感覚に似ているんじゃないかなと気づいたんです。それからは、海外の人と話すときにもスパの例えを用いることで、「なるほどね」と共感してもらえることが多くなりました。 身近な例えは、海外の人だけでなく、なかなか伝統文化を体験する機会のない日本人にとっても必要です。特に日本では、伝統文化は型や作法があって難しそう、という先入観から敷居が高くなってしまっている場合が多いのですが、その先にあるリラックスできる感覚や時間を忘れる感覚を、もっと知ってもらえたらなと思います。 手の届くところから、幸せを広げたい茶道や華道を広める様々な取り組みをされていますが、コロナ禍で価値観の変化はありましたか? これまでにも、創り出す側でありたい、魅力の伝えるサポートをしたい、人の感動や喜びを作りたい、という一貫した思いで活動してきました。しかしコロナを受けて、「誰のために」をより考えるようになりました。まずは自分の周りから、そしてその周りへと、手の届くところから、幸せの輪を広げていきたいと思うようになったのは変化です。また、新たな幸せの定義についても考えるようになりました。幸せには、外的要因によるものと内的要因によるものの二種類があると思っています。前者は、高級ホテルに泊まったり、美味しいご飯を食べたりすること。もちろんこれらも幸せですが、後者は、同じご飯を食べたときにも、自分の気分を高め想像力を働かせることによって、幸せは無限大に広がります。 最後に、これからやっていきたいことを教えてください。 幸せの感度を高めるということを、茶道や華道を通じて広めたいと思っています。例えばお茶を飲むというひとつひとつの所作に集中する行為はマインドフルネスの考え方にもつながりますし、茶室を超えて様々な場所で体験できるイベントを仕掛けたいです。やはり直に触れる体験はオンラインには変えられないので、早くオフラインでのイベントが企画できるようになることを心待ちにしています。 Interviewer: Kaoru

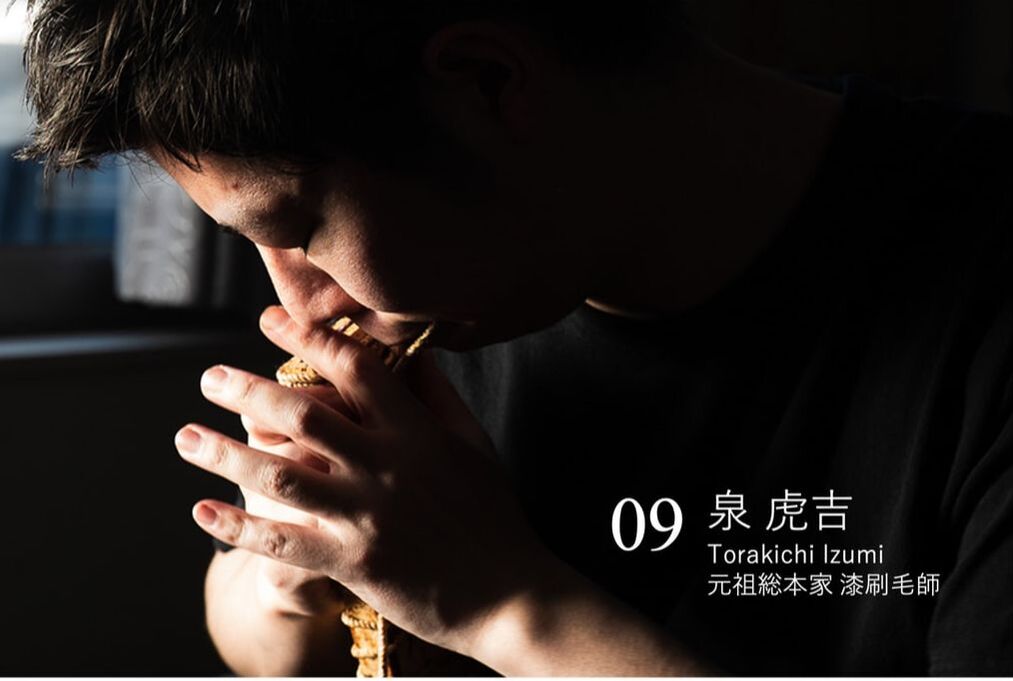

1656年から続く技術の伝承と、最先端テクノロジーを活用した仕事とを両立する泉さん。過去も未来も変わらない、ものづくりの世界で生きる想いを伺いました。 Interviewee Profile 泉 虎吉(十世泉清吉) 父・九世 泉清吉の元で、幼少時より漆刷毛師としての修行を積む。初代 泉清吉から360年以上、一子相伝の口伝にて、江戸の伝統技法を世界でただひとり受け継ぐ。大学卒業後、家業の修行と並行して東証一部上場グループ企業に新卒入社。グループ本社でCEO直轄のテクノロジー部門の立ち上げに参画し、新規事業開発やWebサービス開発、コンテンツマーケティング、CVCサポート、DX推進などを経験。その後、創業直後のスタートアップ企業に入社。事業開発室にてM&A後のPMI、PM兼Technical ArtistとしてVRプロダクトの開発を担当。 漆刷毛師 泉虎吉(十世泉清吉) 公式ページ https://www.torakichi-izumi.com/ 歴史をつなぐひとりとしてはじめに、漆刷毛について教えてください 漆刷毛は、漆を美しく塗るために作られた刷毛です。大きく分けて2つの用途がありまして、人間国宝の先生方をはじめとした塗師さんや作家さんたちが漆工芸で使ったり、古くからの寺社仏閣、国宝や重要文化財、世界遺産といった文化財の修復で使われたりしています。 1656年に初代泉清吉が、「人髪をもちいる」「毛が最後まで通っている鉛筆型」「麦漆で硬く固めた毛板」という3つの特徴を持つ漆刷毛を日本で初めて考案しました。その後、今日に至るまで360年以上、一子相伝の口伝にて、江戸の伝統技法を世界で唯一継承し続けています。初代から続く伝統の泉清吉刷毛では、現在も100%日本人毛髪の古かもじ・百年超の木曽檜を材料として使用しています。 家業を継ぐことはいつから意識していたのですか? 小さい頃からいつも父の漆刷毛づくりの手伝いをしていました。本格的に漆刷毛師になろうと決意したのは、20歳の時です。 以前から父とともに、修復先の方、材料や道具の作ってくださっている方、漆工芸の先生方ともお会いしてお話をさせていただいておりました。そうした中で、漆刷毛が失われてしまうと、何千年、何百年続いている日本の素晴らしい歴史や伝統で途絶えてしまうものもあるということに知りました。もちろん私が日本の歴史や伝統を背負っているなどと驕るつもりは毛頭ございませんが、それでも自分がそうした素晴らしいものと繋がっていて、陰ながら支えさせていただくことができるのだと思えるようになりました。それからは覚悟を持って、漆刷毛師としての道を邁進しています。 漆刷毛の作り方は、365年前から全く変わらないのですか? 現在も初代の頃から一切変わらない作り方をしています。もちろん作っている漆刷毛にもいくつか種類やブランドがあるのですが、泉清吉刷毛というものは、漆刷毛の最高峰ということで材料についても初代の頃と同じものを使っております。ただ、私をよく知る人はわかると思うのですが、新しいことを試すのが好きなんですよね。初代以降もそれぞれが「こうやればもっと良いものを作れるだろう」と色々と試行錯誤をしてきたのですが、最終的にはやはり初代のやり方が一番良い漆刷毛を作ることができます。特に技術が目覚ましい発展を遂げたここ数十年の間にも様々な試行錯誤をしてきましたが、いまだに超えられないのです。 広い世界に目を向ける漆刷毛師のほかにも、色んなお仕事をされていますよね。 漆刷毛師としての仕事を基本に、日本の伝統文化の持続可能なエコシステムを構築するために日々奔走しています。またバランスはそのときどきですが、デザインの仕事もしています。 ビジネスデザイナーとして新規事業開発、WebサービスやプロダクトのPM/PdM、コンテンツマーケティングといったお仕事をさせていただくときもあれば、グラフィックデザイナーとして映像を中心としたグラフィックの制作、配信ディレクター、VR開発などに携わることもあります。 コンサル出身ということでもないので、伴走ベースというか、実際に現場で手や体を動かしていることが多いですね。単純に現場が好きというのもあります。こうやってお話をすると、なにをしているのか分からないと言われることも多いのですが、フルタイムの仕事を2本~3本同時にやっているような感じなので、どうしてもストーリーが複雑になってしまうんです。 二足どころか八足くらいのわらじですね! バラバラの仕事をしているように見えてしまうのですが、僕の中では全て繋がっていて、漆刷毛づくりもその他の仕事も「モノづくり」なんですよね。もともと高校の文化祭で友人たちと映画を作ったのをキッカケに映像制作に興味をもって、大学からAdobeのアプリケーションをいじりはじめました。より実践的なスキルを得ようと、アルバイトで広告やデザインの仕事もやりはじめました。そのなかで、より良いデザインを作るためにはビジネス領域から携わらなければいけないことに気づき、ビジネスコンテストなどにも出場するようになりました。その後、グランプリを受賞させていただいたご縁もあり、コンテストを主催していた会社に新卒入社してビジネス領域でのキャリアをスタートしました。 常に新しいことに挑戦する、そのエネルギーはどこから来るのでしょう? 結局モノづくりが好きで、「良いモノをずっと作り続けていたい」ので自然とエネルギーが湧いてくるのだと思います。また単純に新しいことをするのが好きだからというのもあると思います。現代のモノづくりは本当にいろいろな要素が相互作用していて本当に良いものを作り続けるには、それぞれの要素について理解を深めて、その質を追求していく必要があります。だからこそ、日々新しいことを勉強して挑戦していかなければならないと思っています。 良い漆刷毛を作り続けるには、例えば板を削るために鉋(かんな)の調整を追求しながら、同時にビジネス領域のことまでも考えていく必要があるのです。とくに漆刷毛は道具ですので、刹那の最高傑作を作れば良いというものではなく、常に安定して最高のものをお出しし続ける必要があります。僕が新卒で企業に就職をしたのも、自分の考える「良いモノづくり」を今後もずっと続けていくためには、ビジネス・テクノロジー・クリエイティブといったものにも直接触れて、それらが溶け合っていく未来の世界について学ばなければいけないと漠然と感じていたからでした。 伝統文化と世界の橋渡し1656年からの技術伝承と最先端テクノロジー、両極端の仕事をされているようにも見えます。 漆刷毛や伝統文化の仕事をしていると、いまに至るまでの「積み重ね」というものに想いを馳せる瞬間がよくあります。自分のご先祖のことも良く考えます。それが歴史や伝統と呼ばれるものなのかもしれませんが、過去、未来、現在は連続しているのだと感じるのです。 逆にイマドキのモダンな仕事をしているときも、そのように感じるときがあります。モノづくりというものが内包する普遍性のようなものが共通しているのもあると思いますが、どんな技術も先人たちの積み重ねの上に成り立っているので、新しいことをするには、まず過去から学ばなければいけません。 例えば、グラフィックをリアルタイムでレンダリングしたいというとき、結局考えなければならないのは裏側で動いている計算式やゲームエンジンのアーキテクチャのことだったり、人間の目がどういう構造になっていて、どうしてそう認識するのか、そもそも光や波とはなんなのかということだったりするんですよね。僕は大学でそういった勉強をしていたわけでもないので素人ですが、最終的には基礎技術がやはり重要になってくると思います。少なくとも僕の場合は、最新技術に関わる仕事をしていても過去から切り離されていると感じることはなく、むしろ過去や先人たちから学ぶことのほうが多いと感じています。 世界でただひとりの漆刷毛の技術を受け継ぐ、泉さんの目標はありますか? まず最も大切なことは、漆刷毛師としての腕を磨き続け後世に伝えていくことです。その上で伝統文化の領域だけでなく、ビジネスやテクノロジー・クリエイティブといった領域にも関わる自分だからこそ、そうしたある種の両義性をもつ自分にしかできないことがあると確信しています。日本の伝統文化の持続可能なエコシステムの社会実装や、そのためにも多種多様な人たちと連携・共創をしながら伝統文化とそれ以外の領域との橋渡しをしていければと思います。 そしてこれらが自分が十世泉清吉であることの意味であり、天命であると生涯をかけて成し遂げるべきことだと考えています。 Interviewer: Kaoru

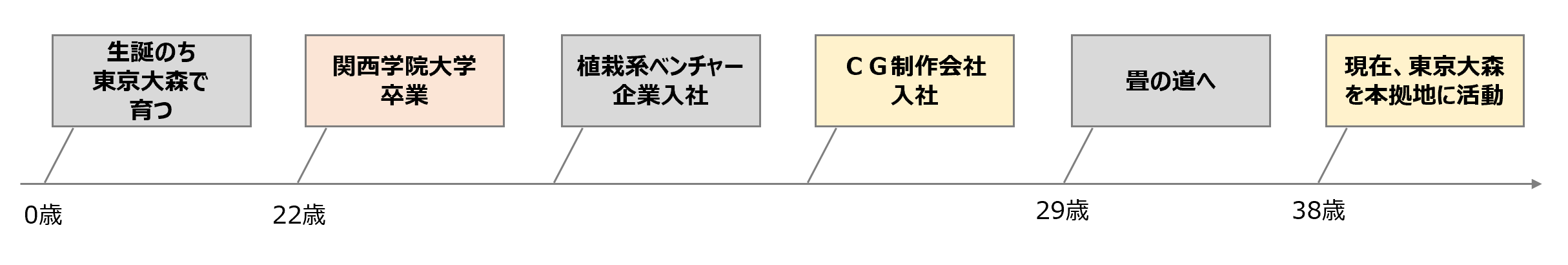

Photographer: Ryo Kawano ベンチャー企業、CGクリエイターを経て、「もっと畳業界を盛り上げたい」と語る畳職人にお話を伺ったら、畳の世界のその次を垣間見ることが出来ました。 Interviewee Profile 田中宏幸(Hiroyuki Tanaka) 1980年10月11日生まれ。 2010年より東京都大田区池上、柳井畳店にて柳井博を師事し修行。 現在、業界では珍しくなってしまった手作業をベースにしている。 2018年1級畳技能士取得。 一般住宅からお寺、茶室、料亭等の畳工事に携わる。 田中さんの人生グラフ「何事も経験だから、いっぱい悩んでもがけ」今日はお時間をいただきありがとうございます。テレビ番組を拝見して私達から連絡させていただきましたが、こうしてお話できるとは思ってもみませんでした。ぜひ今日はよろしくお願いします。 テレビからこうして来てくれるのだと知り嬉しかったです。よろしくお願いします。 田中さんは、いわゆる町の畳職人さんのイメージからすると、異例のキャリアを歩まれていますよね。今まで、どんなことをなさっていたか教えていただけますか? この大森で生まれて、高校までを過ごしました。小中学校は野球部、高校ではテコンドーの道場に通っていました。大学からは関西に行き、ラクロスに熱中していました。卒業後、関東に戻って初めに入社したのは植栽のベンチャー企業でした。営業を経験後、CG製作会社へ転職し、CGクリエイターとして活動していました。そして数年前、30歳で畳業界へ入ったという流れです。 ベンチャー企業にいらしたり、CGクリエイターをなさっていた畳職人の方はいらっしゃらないのではないでしょうか。幼少期から「継いでほしい」というようなお父様のご意向があったのでしょうか? それが、何もなかったんですよ。むしろ、触るなと言われていたので、手伝いをしたこともありませんでした(笑)。当然、継ぐとは微塵も考えていませんでした。実家が畳屋であることを特段意識することもなく、ゲーム好きな普通の野球少年でした。 そうなのですね!そんな田中さんが畳職人となられた人生のターニングポイントは何だったのでしょうか? 今のところ3つあると思っています。1つ目は、大学で関西に行って、ラクロス部に所属したこと。2つ目は、植栽系ベンチャーで自分を育ててくれたマネージャーとの出会い。3つ目は、CGの会社に入ったことです。 これら3つに通じているのは、「何事も経験だから、いっぱい悩んでもがけ」ということだと思っています。これは父の言葉で印象に残っているもので、自分の中に染み込んでいるのかもしれません。 畳には、まだまだ可能性がある畳を使う建物は、比較的縮小傾向にあるのではという印象があります。畳以外の世界にいらしたからこそ、気付いたことや感じていることはありますか? 実際に、畳の需要はどんどん減ってきています。本来、日本人が抱く畳に対しての印象って悪いものではないと思うんです。やっぱり畳の部屋は落ち着くとか、安心するとか。それでも、最近では日本人の畳への関心がなくなっているのかもしれません。私は、畳が無くなる前に、まずは畳がどんなものなのかを、ひとりでも多くの方に知ってもらいたいと思っています。畳の歴史や効果って、意外と知られていないですよね。畳屋さんには、そのような畳自体を知ってもらう努力も求められているのではないかと感じます。 そのような現状を知った上で、畳業界に入られた田中さんは、これからどんな方向に進んでいくのでしょうか? まずは畳を伝えることに、フォーカスを置きたいと思っています。畳の種類や、作る過程にも様々な手法があります。私が畳を替えるご依頼を受けた際は、それらを十分に説明し、納得していただいた上で選んで頂くことを心掛けています。また、私のように手縫いをベースにしている畳屋さんも、日本でほとんどいなくなってしまいましたが、手縫いでしか出来ない畳のスタイルも最大限生かしていきたいです。 あとは、「畳はダサい」という印象をなくしていきたいです。畳って、空間の一つの要素にしか過ぎないので、照明や色など、他の要素を変えればもっと面白い空間になるんじゃないかと思っています。CGのスキルを活かし、畳を使った色々な空間デザインをブログ等で発信しています。畳には、まだまだ可能性があると思うんです。まだまだできることはある。ある意味、賭けに近いかもしれませんね。だからこそ、私はこの逆境でどうやるかを考えたいのです。 (田中さん制作のCG作品例) 「いざという時の本質」田中さんがこれから作られていくのは、どんな道なのでしょうか? 誰も通ってない道だと思います。私の目標は、単に畳をつくって売ることではありません。日本だけでなく世界中で、いかなる場所においても和空間のコーディネートを創り上げることで、もっと畳業界を盛り上げたいです。私には、手で畳をつくるという武器もあれば、畳業界の外の世界を知っているという武器、そしてクリエイターとしての武器があります。これらを最大限に活用することで、新しい提案ができると考えています。 田中さんがいつも心に刻んでいることはありますか? 「いざという時の本質」という考え方が強くあります。何か想定していないことが起きた時にこそ、人の本質って出てくると思うんです。自分がこれから進んでいく道にも、たくさんの想定しないことが現れると思います。そのような時に、常に最高の状態で反応できるために、鍛え続けたいと思います。ちょっと体育会系の一面が出てしまいましたね(笑)。でも私はそう思っています。夢っていう言葉は好きじゃないので、夢ではなくて目標にしたいです。 Interviewers: 北村勇気、Kaoru

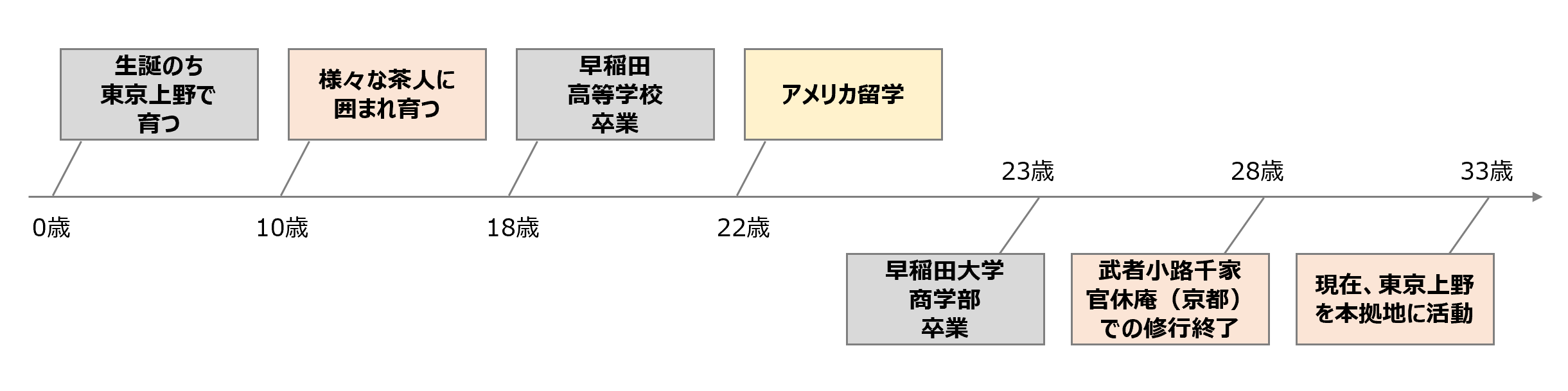

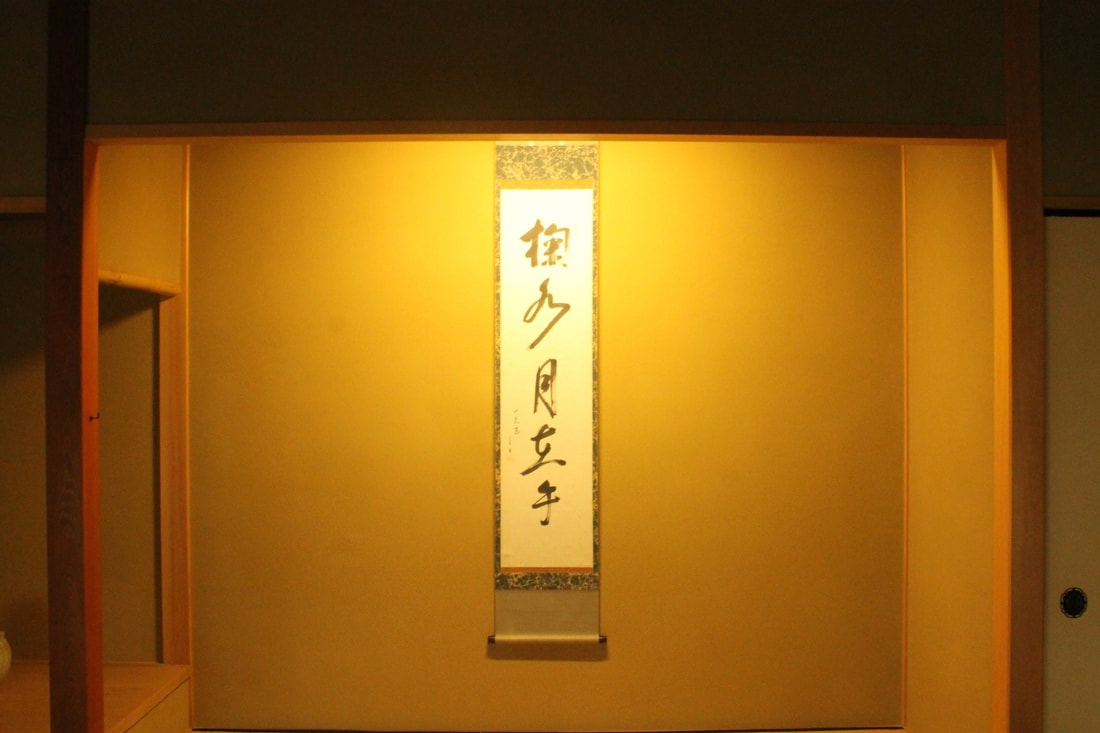

Place: 田中畳店 上野の街のほとりにて、茶道の後継者と出会いました。長い伝統を受け継ぎつつも、今まで茶道に触れたことのない層に茶道を届けていこうと新たな取り組みに邁進する彼の思想について、ゆっくりと話を聞いてきました。 Interviewee Profile 川上博之(Hiroyuki Kawakami) 江戸千家家元後嗣。早稲田大学卒業後、武者小路千家官休庵(京都)にて修業。東京に戻ってからは、東京理科大学公開講座をはじめ、全国各地で茶道を伝え広める活動に従事。 江戸千家とは 川上不白(1719~1807)を祖とする茶道の流派。当代家元は10代目。江戸で茶を身につけた大名たちが参勤交代で地元に江戸千家の茶を持ちかえったため全国各地に広がる。 流儀の雰囲気は自由かつ柔軟と言われる。 川上さんの人生グラフ茶道とは今日はお時間いただきありがとうございます。私も偶然ですが、江戸千家の茶道を学ばせていただいていたことがあり、こうしてお話伺えるのがとても嬉しいです。よろしくお願いします。 茶道と全く関係のないところでお会いして、まさかの偶然ですよね。よろしくお願いします 「茶道を生業にされている方って、どんな日常を過ごしているんだろう?」というのは誰しもに聞かれることかもしれませんが、改めて教えていただけますか。 よく聞かれますが、確かに知られていません。茶家の仕事は、大きく分けると2つあります。現場の仕事と、流儀の運営の仕事。 現場の仕事は、普段の稽古や茶会、イベントなどの企画・運営、他にも庭や茶室のメンテナンスから日々の掃除みたいなこともあります。 流儀の運営の仕事では、この江戸千家という組織全体をどう進めていくかを考え、実行するまでを行います。流儀を学ぶ方が全国に多くいらっしゃいますので、これも大切な仕事です。 流儀の運営もお仕事の一環なのですね。茶道は、伝統文化の中でも比較的身近に体験の機会があったり、テレビや映画でも目にしたりすることが多いです。でも、実際に何をするものなのだろう、と気になっている方も多いと思います。 簡単に答えるのはむずかしい質問ですが、まず「茶道って何」と聞かれた時には「抹茶というものを中心媒介として、気持ちの良い時間・空間を作ること」だと答えています。 茶道で行うことは多岐には渡るものの、基本的には「お客様にお茶を提供する場を企画しもてなすこと」をしています。 フルコースの茶会を茶事と言いますが、茶事が本番だとしたら、稽古はできるだけ良い茶事をするために行うわけです。より美味しい抹茶を格好よく点てるために、点前や所作の稽古をします。また、茶事のしつらえや仕掛けを考えるためにも古典や美術に対する知識や見識を磨きます。 本格的な茶事ですと、単にお茶を飲んでいただくだけではなく、食事やお酒を召し上がっていただきます。ホームパーティーを想像していただくとイメージが近いかもしれません。時間をかける茶事になると、4時間ほどかけて行います。 茶事では最後の最後で抹茶が出てきます。茶事の中でお茶が出てくるのは、最後だけ。なのに『茶事』という名前がついているのは、抹茶が茶事のクライマックスだからです。長い時間かけて楽しんできたお酒や食事も、そのクライマックスの抹茶をより気持ち良い時間にするための前段ということですね。 「自分で作る」ということそんな茶道の世界でお仕事を始められたのは大学卒業後だと伺いました。お生まれになってからずっとお茶には触れられていたわけですよね?川上さんにとって、お茶ってどんな存在だったのでしょうか? お茶は日常の中にあって当然のもので、物心つく前から点てて飲んでいました。例えば、おやつを食べながらキッチンで抹茶を点てて飲んだりしていました。生活すること自体がお茶と密接に紐づいていましたね。茶会や稽古のために外から来る人たちも、物心つく前から当たり前にいたので遠い親戚のような感覚で接していました。今来られる方でも、「君がまだ小さい時にこんなことを言われたことがあってね」とおっしゃってくださることもあります。それだけ、お茶は僕の生活の一部でした。 幼少期に好きだったことが、今お茶に接する中で楽しいと思われていることに繋がっているのでしょうか?例えば、一中節の都了中さんは、歌うことが幼少期から大好きで、それは今も変わらないから自分は浄瑠璃方(三味線と共に物語を語る役割のこと)をしているんだ、とおっしゃっていました。 小さい頃は友達と遊ぶことが大好きでした。自分の家にはなく、友達の家にあるものに憧れていました。僕の実家には、リビングにテレビがありません。食事の時間になると、子供向けのアニメが放送されるじゃないですか。学校ではみんながそのアニメの話をしていますが、自分はそれができません。とても羨ましかったです。あとは、テレビゲームもありませんでした。というのも、両親が本当にアナログな人たちで、父親は今ですら携帯も持っていません。周りが困ってしまいますよね。笑 そして、今の自分に繋がっていることでいうと、「自分で作る」ということだと思います。図工や絵を描くのは好きでしたし、仕組みを作るのも好きでした。友達と一緒に遊ぶ時、自分たちでいろんな遊びをゼロから作っていました。今になって考えてみると、自分で作った作品や茶事、仕事は楽しいなと思います。楽しいですよね、「自分で作る」のって。最近も自分で茶道具を作ったり、茶事や勉強会を企画して人を集めて、と「自分で作る」ことをしますが、そういうのはいいですよね。 気持ち良い時間を過ごせる茶事「自分で作る」という楽しいことがあったとはいえ、茶道の世界に入るのはあまり多くの人が通らない道かと思います。大きなご決断だったのではないでしょうか。 いろんなタイミングで考えました。先ほどもお話した通り、家ではよく稽古や茶事が行われ、お茶の世界がそこにあります。血は繋がらないけれども、親戚のような関わり方をしている方々がたくさんいらっしゃいます。特に家元である父親から継いでほしいと言われたことはないですが、それを考えることは多かったですね。 決めたのは、大学時代の就活の時でしょうか。いくつかの企業から内定もいただいていました。でも、川上博之にやって欲しい仕事があると、流儀の方々に言われたことが決め手になりました。失礼な言い回しだったら申し訳ないのですが、少なくとも一般的な会社にとっては、入社するのは僕じゃなくても良いわけです。新入社員の僕がやるかもしれなかった仕事は別の誰かがやる。でもお茶の世界では、もちろん流儀を他の誰かが継ぐということもできますが、僕がお茶の世界に入るのを喜んでくれる人がいた。川上博之でないとだめだと言ってくれる人がいるのは、あまりにも恵まれている事だと感じました。実際、それを父親に伝えたら、すごく喜んでくれて。とても鮮明に、その時の表情を覚えています。僕も嬉しかったですね。 ご自身にしかできないこと、それが川上さんの決め手だったのですね。そんな川上さんが考える、一番良い茶事ってなんでしょう? 「気持ち良い時間を過ごせる茶事」でしょうか。芸術や文化の目的の1つとして、誰かの気持ちの良い状態を作ることが挙げられると思います。例えば僕は大学時代に音楽をやっていましたが、音楽だって演奏や演目を通して、気持ちの良い状態を提供します。 そんな、誰かの「気持ちの良い状態を作る」茶事を行うという考え方は、僕が普段掲げている行動指針とも繋がっています。それは、『お茶をできるだけ質の良い状態で伝え広める』ということです。質の良い状態とは、予備知識ゼロで初めてお茶の空間に来た人がいいなと思える状態。 茶事は人数が少ない方が深い経験ができる、という前提があるのですが、それだと参加できる人数が限られる。でも人数を多くすると深く体験することができない。日頃からそのいい塩梅というのは気にしています。 豊かな人の輪と、落ち着いた孤独お話を伺いながら、岡本太郎さんの「日本の伝統」という本を思い出しました。そこでは「伝統とはその時代を受け継ぎながら変化するものだ」というような内容が書かれていたのですが、川上さんはお茶の世界にこれから起こしてきたい変化はありますか? お茶の本質は、抹茶というものを中心媒介として、気持ちの良い空間を作ること。それは変わらないと思います。先人たちは伝統を「継ぐ」という行為をしてきたわけですが、「つくる」という行為もしてきました。形だけそっくり写しても、「つくる」、または「変化する」ということができないと、行為や精神を受け継ぐことができていない、形だけの伝統になってしまうと思っています。 そして、僕が立ち返るのは、「質の良い状態を作る」ということ。何か新しいことをする時に、初めて体験する人が本当にそれでいいと思えるかどうか。そこに立ち返りながら、本質的に受け継いでいきたいと思います。 ここまで、お茶の話を伺ってきました。最後に、川上さんご自身について伺わせてください。川上さんのお話を伺っていると、常に周りに多くの人と、その皆さんとの濃度の高い人間関係が在る気がします。川上さんご自身として、生きる上で大切にしていることってなんでしょう? 何を持って自らの幸福とするか?と考えてみると、「豊かな人の輪と、落ち着いた孤独が欲しい」でしょうか。人と会って話しているのは好きです。それと同時に、1人で黙々とするのも好きです。そのバランスが欲しいと考えています。 これは、中高時代の野球や、大学時代の音楽の経験からきているのだと思います。社会人になると、全員が時間を合わせてスタジオ入るのは難しいじゃないですか。だから、宅録を始めました。(宅録:自宅で音源の録音をすること)PCでギターを繋いでレコーディングをするのは、楽しいですよ。寝ずに1日こもって音楽に向き合うことが好きですね。音楽じゃなくても、茶碗などを作ることも好きです。そういえばこの間、山籠りをしました。一週間休暇をいただいて、楽器と機材を持って行って。前半は1人でずっとこもって音楽をしているわけです。後半には仲間もきて、バーベキューしたりみんなでセッションしたり。ほら、僕って仕事での同期とかいないでしょう。だから、外に同世代の友達とか仲間を求めているのかもしれません。自分と合う仲間が、今周りにいる気がします。そういう仲間がいることで、人生のピースが揃っているという感覚です。それでこそ、「豊かな人の輪と、落ち着いた孤独」が満ち足りていると、今はそう思います。 川上さんのInstagramアカウントはこちら Interviewer : 北村勇気

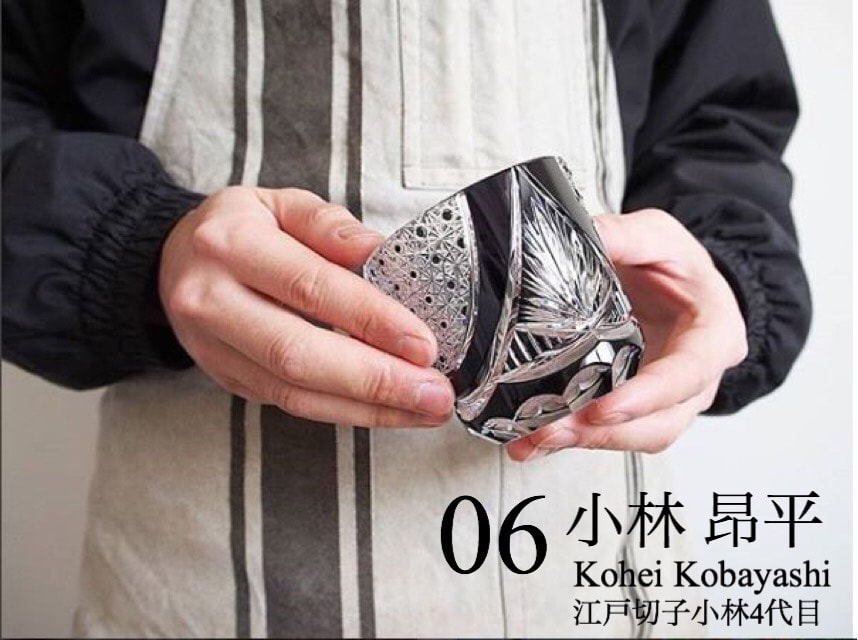

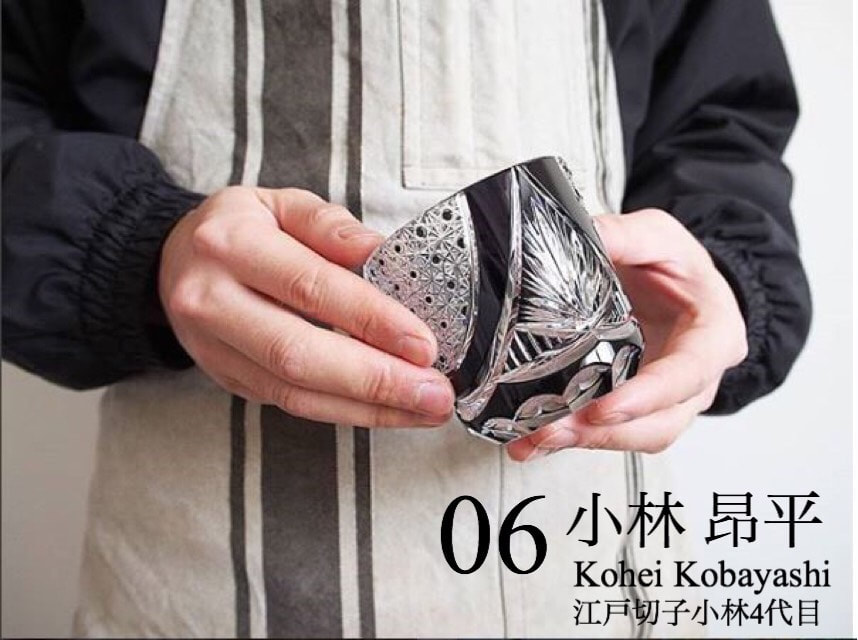

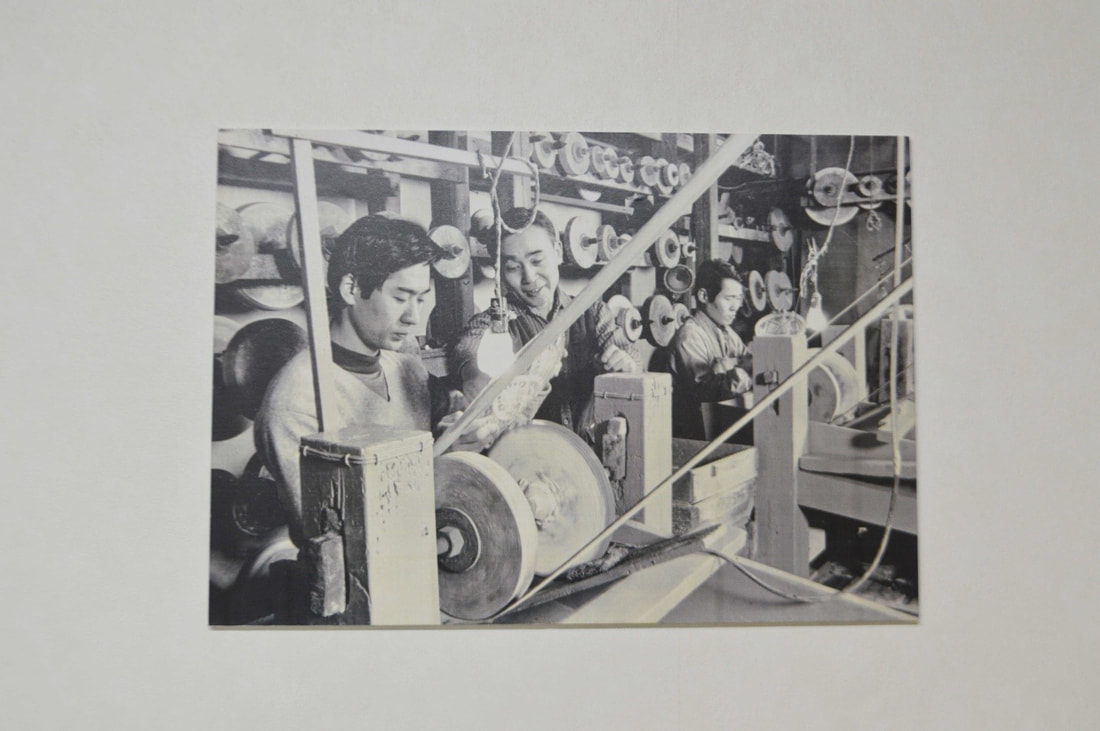

前回に引き続き、江戸切子小林4代目の小林昂平さんにお話を伺いました。 前編では、江戸切子小林の歴史、小林さんがアメリカでの体験をきっかけに、跡を継ぐ覚悟を決められたお話を伺いました。 アクセサリーの展開や、写真家とのコラボもアメリカから帰国されて、お父様に跡を継ぐことを伝えられたのですか? 特段かしこまることはなく普段の生活の中で父に伝え、工房に入るようになりました。父からコツを教わることなどはほとんどなく、自分でパターンを練習したのですが、結果的に自分自身で習得したスキルの方が身につき、様々なことに活かしたり繋がったりしています。 大学を卒業するまでに器のひとつでも作れるようにならなければと、自分で色々なゴールを設定して練習を積み重ねました。特に大学3年生になってからは授業の合間に工房に入り、周りが就活で頑張っている時間を私は削る時間に当てていました。 そうなのですね。こちらに並んでいる作品の中でも、アンバーがとても好きです。今まであまり見たことがありませんでしたが、素敵な色ですね。 アンバーはここ数年で人気が高まっている色です。何十年か前にも同じように流行った時期があるようです。 新しいデザインに見えますが、実は昔からあるものなんですよ。その時々の人気に従ってデザインが淘汰されていき、自然と売れ筋が残ります。時代のニーズに合わせて、今後新たなデザインが生まれる可能性はあります。 逆に、透明なものは定番です。江戸切子は透明なものが基本ですが、対比にあるのが薩摩切子です。薩摩切子は色の被せが厚いガラスを用いるため、カットした部分がグラデーションになるのが特徴です。対して色付きの江戸切子は被せた色ガラスが薄い分、細かなカットした時に色と透明な地の色とのコントラストがはっきりと出るのが特徴です。 最近になって新たに購入されるようになった層はいますか? 以前は年配のお客様が多かったのですが、最近では切子の認知度向上に伴い、30~40代の若い方が購入されるようになりました。また今まではギフト需要が中心でしたが、現在は若い方でも自分用に購入される方が増えているように感じています。 若い方への認知度が向上した理由は何だと思いますか? SNSでの発信や、東京スカイツリーでも江戸切子を知る機会が増えたことで下町がクローズアップされ、工芸品として江戸切子が注目されていることも大きいと思います。メディアでの紹介や、ホテルの備品として扱われたり、百貨店での取り扱いも増えたりと、切子が人々の生活に馴染んできているように思います。ひとつひとつ手間をかけて制作している作品のストーリーと共に、価値を伝えて行きたいです。 最近ではアクセサリーも手がけられていますね。 グラスを始めとする食器以外で江戸切子を楽しめる方法を模索し、2014年頃からアクセサリーを作り始めました。若い世代にもっとガラスの魅力を知ってもらうため、ブランドを立ち上げ、より良い商品を作るべく日々模索しています。 自分が良いと思ったものを作るという意志を根本としつつ、若い世代や様々な方面の人に興味を持ってもらえるよう、アクセサリー以外にも、オブジェなどガラスが持つ可能性への探究心が大きいです。 日々探究されているのですね。ところで昨年ご結婚されたとのこと、おめでとうございます。もしかして、インスタグラムでモデルをされているのは奥様ですか? 妻が写真撮影も含め、インスタグラムの運営をしており、妻の友人にモデルとして協力してもらっています。女性の意見は商品作りにとても大切なので、妻にはよく相談しています。 ガラスを使って何が出来るのかを常に考えています。他ジャンルとのコラボレーションにも興味があり、湿板写真という古典技法を用いてアート写真を撮られている友人との合作にもチャレンジしました。皆さんもご存知の坂本龍馬の写真は同じ技術で撮影されているのですが、湿板写真は板ガラス全体がフィルムの役割を果たしているので、写真の上に切子細工が施せるわけです。お互い仕事外の時間を合わせて作りためて、ギャラリーでの展示を行いました。アート作品として好きと思って頂ける方のもとに届いたら嬉しいです。 ー江戸時代にイギリスから海を渡り、日本へ伝わったカットグラス。時を経て日本の文化として発展した江戸切子が、世界へ、次の世代へとその魅力を伝え続けていました。 小林昂平(Kohei Kobayashi) 1987年 東京都江東区に生まれる 2010年 明治大学卒 父淑郎に江戸切子を師事 2012年 第5回KOGANEZAKI 器のかたち・現代ガラス展 入選 第8回東京の伝統的工芸品チャレンジ大賞 優秀賞 2013年 第25回江戸切子新作展 入賞(以後入賞'15,'16) 伊藤忠青山アートスクエアにて江戸切子若手職人展(同'14~'16) 日本橋三越本店 美術工芸サロンにて小林昂平 ガラス特集(同'14,'15) 2014年 第54回東日本伝統工芸展 入選 第61回日本伝統工芸展 入選 2015年 第25回伝統工芸諸工芸部会展 入選 自社ブランド「tokoba」を設立。ジュエリー販売を開始 2016年 ギャラリー QUIET NOISEにて写真家 小山 暁 氏と湿版写真×江戸切子の企画展 「condense」 2017年 第9回雪のデザイン賞 奨励賞 Interview : 栗林スタニスロース薫 Place : 江戸切子小林 スカイツリーのふもと、下町情緒の残るこの街で、新たな挑戦を続ける若手の江戸切子職人と出会いました。 アクセサリーブランド作りやSNSの活用を通じて若い女性の心を掴む商品を生み出している、江戸切子小林4代目の小林昂平さん。今回は、切子の魅力に気づくきっかけとなった海外での経験や、江戸切子のこれからの可能性についてお話を伺いました。 Interviewee Profile 小林昂平(Kohei Kobayashi) 1987年 東京都江東区に生まれる 2010年 明治大学卒 父淑郎に江戸切子を師事 2012年 第5回KOGANEZAKI 器のかたち・現代ガラス展 入選 第8回東京の伝統的工芸品チャレンジ大賞 優秀賞 2013年 第25回江戸切子新作展 入賞(以後入賞'15,'16) 伊藤忠青山アートスクエアにて江戸切子若手職人展(同'14~'16) 日本橋三越本店 美術工芸サロンにて小林昂平 ガラス特集(同'14,'15) 2014年 第54回東日本伝統工芸展 入選 第61回日本伝統工芸展 入選 2015年 第25回伝統工芸諸工芸部会展 入選 自社ブランド「tokoba」を設立。ジュエリー販売を開始 2016年 ギャラリー QUIET NOISEにて写真家 小山 暁 氏と湿版写真×江戸切子の企画展 「condense」 2017年 第9回雪のデザイン賞 奨励賞 江戸切子小林とは江戸切子は1834年(天保5年)に加賀屋久兵衛が金剛砂を用いてガラスの表面に彫刻を施したのが始まりと言われています。そして、1881年(明治14年)にイギリスより招聘したエマニュエル・ホープトマンから十数名の日本人がカット技術の指導を受け、その一人に大橋徳松(大橋巨泉の祖父)という職人がいました。1908年(明治41年)、その大橋徳松に弟子入りをしたのが当時12歳の小林菊一郎でした。その後、英夫、淑郎、昂平と技を受け継ぎ、今日まで至ります。 イギリスから渡ってきたカットグラス。祖父、父、そして息子へ。小林さん、こんにちは。本日は宜しくお願いします。住吉には久しぶりに来ましたが、昔ながらの東京の風情があって素敵な町ですよね。昔からこの辺りにお住まいなのですか?はい。子供の頃から30年、江東区の住吉周辺で生活しています。自転車に乗って錦糸町などの近場に足を伸ばすこともあります。 最近は建設ラッシュで人が増えましたが、公園が近くにあり緑に囲まれているので、私にとって落ち着ける場所でもあります。 どのような子供時代を過ごされたのですか? 外で遊ぶのが大好きな子供でした。ゲームが流行ると友達と家でゲームに没頭して目を悪くしたり、周りの子と同じように過ごしていました。どちらかと言えば、何かを作るよりも球技などスポーツで体を動かす方が好きでしたね。 小林さんは江戸切子小林の4代目でいらっしゃいますが、どのように受け継がれて来られたのですか? 曽祖父が初代にあたります。曽祖父の師匠は大橋巨泉氏のお祖父様である大橋徳松氏でした。大橋徳松氏は、日本政府が招聘したホープトマンというイギリス人にカットグラスの指導を受けた何人かのうちの1人で、その技術が江戸切子として独自の発展を遂げて今に至ります。もともとカットグラスの技術はヨーロッパから渡って来たものであり、それまでは江戸切子という言葉すら存在しなかったのです。 これは2代目の祖父の時代の工場風景です。右の写真の左から3代目の父、中央が祖父、右が弟子入りして来た職人さんです。30年以上前の写真です。後ろには道具がかけてあります。昔は、手前に見えるベルトが1つのモーターから複数つながっており、いくつもの機械を回していました。アナログですよね。 こちらは父の写真です。昔は金剛砂という砂をかけながらガラスを削る技法で、細かな工程も今とは異なり、手間も時間も現在の何倍もかかっていたようです。今ではダイヤモンドホイールで削れるようになったので、昔よりも早く技術を習得できるようになりました。 アメリカのホストマザーの喜ぶ顔を見て、父の跡を継ぐことを決めた。小林さんもお父様の作業を見て自然と継がれるようになったのですか? 幼い頃から見て育っているのですが、当時は特に自分もやりたいとは思っていませんでした。祖父や父が工房で作業をしているのは普通の光景で、幼い頃はほとんど興味がありませんでした。 近くで興味津々に見たり触ったりするタイプではありませんでしたし、ガラスを自分で削ってみることも無かったと思います。ただ、当時のお弟子さん達によく可愛がってもらったことを覚えていますよ。物心ついてからは2人のお弟子さんがいて、賑やかだった印象です。 お父様から、跡を継ぐように言われていたのですか? 父は小学生の頃から祖父の手伝いをしていたそうですが、私はどこか企業に就職し、安定した仕事につきなさいと父に言われていました。当時、主な事業としてカットグラスを下請けしていた会社が、私が高校生の頃に撤退してしまったため独自で商品を販売していかなければならなくなったという状況もあり、父は私にこの仕事につくことを勧められなかったのです。 それでも江戸切子の道に進まれた理由は何だったのでしょうか? 私が徐々に江戸切子への興味を持ち始めたのは、大学に入ってからのことです。大学では政治経済を専攻し、卒業後は一般企業に就職するつもりでした。ところが2年生の春休みに2週間アメリカでのホームステイをしたことが大きなきっかけとなり、江戸切子の道に進むことを決めたのです。 アメリカに行く際、手土産にと父から江戸切子のぐい呑を持たされていました。私としては家にある見慣れたものを持って来たにすぎなかったのですが、それをホストマザーに渡したところ、とても喜んでくれたのです。ちょうど晴れた日の庭でのことだったのですが、陽の光を浴びた切子を見たのはその時が初めてで、こんなに綺麗なものなのかと私自身が感動してしまいました。 カットグラス自体は世界にあるものですが、日本の切子特有の細かなカッティングを気に入ってくれたのが印象的でした。 祖父や父の姿を見て、大変な仕事であることは分かっていましたが、それでもやりたい、切子の魅力をもっと多くの人に知ってもらいたいという強い思いが芽生え、父の跡を継ぐ覚悟に繋がりました。 ・・・後半は、ガラスの新たな可能性を探求する、様々な挑戦についてお話しいただきます。 Interview:栗林スタニスロース薫

しとしとと雨の降る土曜日の正午過ぎ、雨の雫が木々の葉に滴る音を心地良く感じながら―漆芸家の室瀬智彌さんのご自宅兼アトリエにおじゃまして、お話を伺ってきました。重要無形文化財(蒔絵)保持者の室瀬和美さんをお父様にもち、幼少期から生活の中に漆芸の在る生活を過ごしてきた室瀬智彌さんの「この先10年くらいは人に会ったりいろんな話をするのではなく、自分の作品を創る時期。」とご自身を追い込みながら漆芸に向き合われるお姿を拝見することができました。 Interviewee Profile 室瀬智彌(Tomoya Murose) 漆芸家 1982年 東京生まれ 2006年 早稲田大学政治経済学部政治学科 卒業 2008年 輪島漆芸技術研修所専修科 卒業 小森邦衛氏に弟子入りし、漆塗りの技術を学ぶ 2009年 東京に戻り、父・室瀬和美の元で蒔絵、文化財修理の技術を学ぶ 2010年〜「作家によるうるし・おわん・うつわ展」毎年出品 2013年 フィンランド・ヘルシンキにて「Urushi by Tokanokai」展 開催 2017年 第34回日本伝統漆芸展 新人賞 第64回日本伝統工芸展 新人賞 現在 目白漆芸文化財研究所 所属 漆芸とは ウルシノキから採れる樹液(漆)を用いた工芸技法。漆は固まると水分や酸、アルカリに強い塗膜を作るため、木製品などに塗って防水性を高めるなど、日本では縄文時代から利用されてきた。表面に塗るだけでなく、接着剤としても用いられるほか、漆で絵を描いて金粉を蒔く「蒔絵」や、貝を貼って装飾する「螺鈿」など、様々な加飾技法が現在に伝わっている。 何もないところから1を生み出すという代わりのきかない尊い仕事、楽しい仕事がしたいという結論にたどり着いた。普段はどのように漆のお仕事をなさっているのでしょうか。 文化財の修理など工房としての仕事と、自身の作品づくりを並行して行っています。そう遠くない将来に父から引き継がなくてはいけない仕事もある一方で、なんとか自分の制作の時間を確保したいので、なるべくプライベートの時間に仕事がはみださようにしていますが、そうは言っていられないところもあり、ずっとせめぎあいをしているような状態です。 大学卒業後からこの道に入られたと伺いましたが、幼少期からこのお仕事をすると考えていたのでしょうか。 仕事にするとまでは思っていませんでしたが、少し意識はしていたかもしれません。 自分の家の仕事を認識したのは、学校で親の仕事を説明した時だと思います。特に小学生は「漆」と言っても分かってもらえませんe。おそらく友達の9割は「室瀬の家は陶芸家だ」と思っていたのではないでしょうか(笑)。自分の親の仕事は、友達に全然分かってもらえないのだなと感じる一方で、知ってほしいとも思っていました。 他の家とは違う、といった感覚があったのでしょうか。 そうかもしれませんね。 例えば、夏休みに粘土で拳を作るという宿題が出たんです。その際に親から言われたのは、「形の捉え方はこうだ」とか「メリハリが大事だ」といった細かいところでした。知らず知らずのうちに、美術の基礎を刷り込んでもらっていたような気がします。 とはいっても、普段はファミコンや木登り、サッカーなど毎日幼馴染とのびのび遊んでいましたよ。 では、いつ頃から「これが自分の仕事になるかも知れない」とはっきりと思い始めたのでしょう。 幼いころから両親の美術家目線の会話を聞いていて、もっと知りたいという気持ちが自然と現れたのだと思います。例えば、よく両親は「デッサン力」という言葉を使っていたのですが、僕は全然意味がわからなかったんですよ。でも、そんな自分のわからない世界に両親は生きていて、なんだか面白そうにしている。知らないまま生きていってもれはそれでいいのかも知れないけど、でもやはり、それがどういうものなのかを知りたいという気持ちがどこかにありました。 そうだったのですね。ご両親のお仕事を知りたくて、学生時代にしてみたことはありますか? それは特にありませんでした。大学では政治学を専攻し、様々なサークル活動等も行っていて、すごく美術に興味があったというわけではないんです。実は僕はどちらかというと、よくものを落としたりするような不器用な方だったんです。自分でも、そして周りも、僕がこういう仕事をするとは思っていなかったと思います。ただ、父親の仕事に興味はありましたしこの環境を生かして、世の中と親の仕事をつなぐ役割が担えないかという想いがありました。 どのようなきっかけで、外に広めていくことに興味を持ったのでしょう? 小学5年生の頃、初めて親の仕事でアメリカに行ったことがとても良い印象として残っているんです。父も楽しそうでしたし、自分の知らない世界がこんなにあることを知ってとてもわくわくしました。外に伝えていくこと、そして伝えていけることがとても大切なことなのだと感じました。 そのときのご経験が、漆の道に進むことに影響を与えているのですね。 そうですね。大学3年生の頃に、父親に漆の道に進みたいと伝えたんですよ。何もないところから1を生み出すという代わりのきかない尊い仕事、楽しい仕事がしたいという結論にたどり着いたのです。 自分の見ることのできる世界を疑い続けて、常に更新し続けなければ、心に響くものは生み出せない。 大学卒業後に輪島に行って修行なさったとお聞きしましたが、どんなことをなさっていたのでしょうか。 輪島の研修所では、一年目に基礎を学び、二年目になると自分でデザインを考えた作品を作ります。。ああ、これを一生やって生きていくんだなあ、と思ったのを思い出しました。 小綺麗に作ったものが良いということでもないのだなと悩みました。思っていた世界観を形にできずにがっかりすることも多かったです。 その時に作りたかった世界観は、どんなものだったのでしょうか。 今にも繋がっていますが、たぶん奥行き感や空気感を作りたかったのだと思います。作っている時は必死なのですが、作品が仕上がって、少し引いて見られるようになった時に、全然思ったものと違い、がっかりしてしまいました。それも今はいい経験だったと思います。作りながら客観性を持って物を見ることを心掛けないといけないのだなと感じました。 今思うと、深みが足りなかったのかもしれません。当時は自己主張や自己顕示欲が前面に出ていたのですが、それでは空気感も世界観も、結果として自分の思った通りのものを出せないんです。繰り返し作品作りを続けるうちに、生きてゆくための自己主張をしつつも、作品として良いものを作りたいという思いが強くなりました。 室瀬さんがおっしゃる「深み」とは、何でしょうか。 訴えかけてくるもの、感動のあるものです。そんなものを作るためには、自分の見ることのできる世界を疑い続けて常に更新し続ける必要があります。自己主張するだけの作品ではなかなか心に響くものにはなりません。 第64回日本伝統工芸展出品作品『乾漆合子「風はどこから」』 生きるということはどういうことか。 |

NC Interviews伝統文化の道を歩む人生を紐解くシリーズ |