|

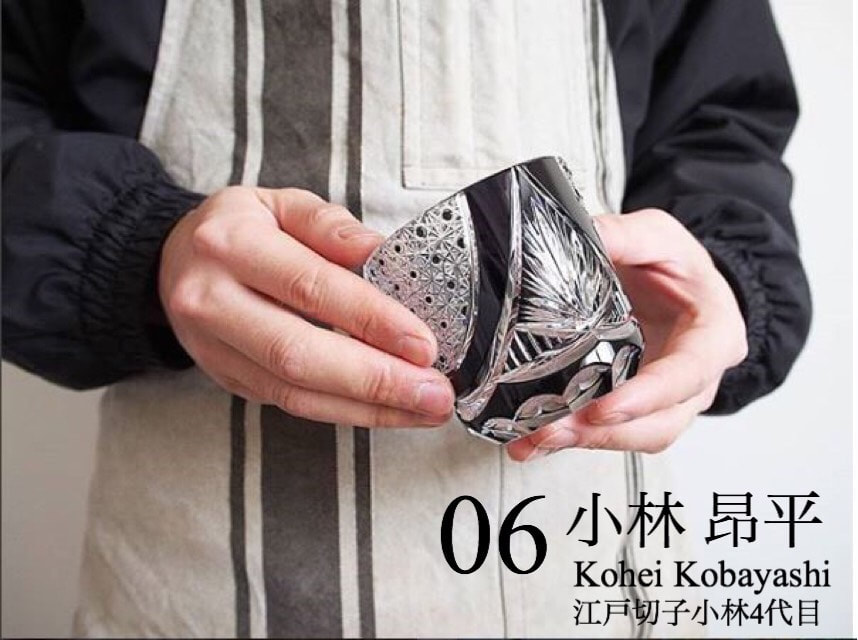

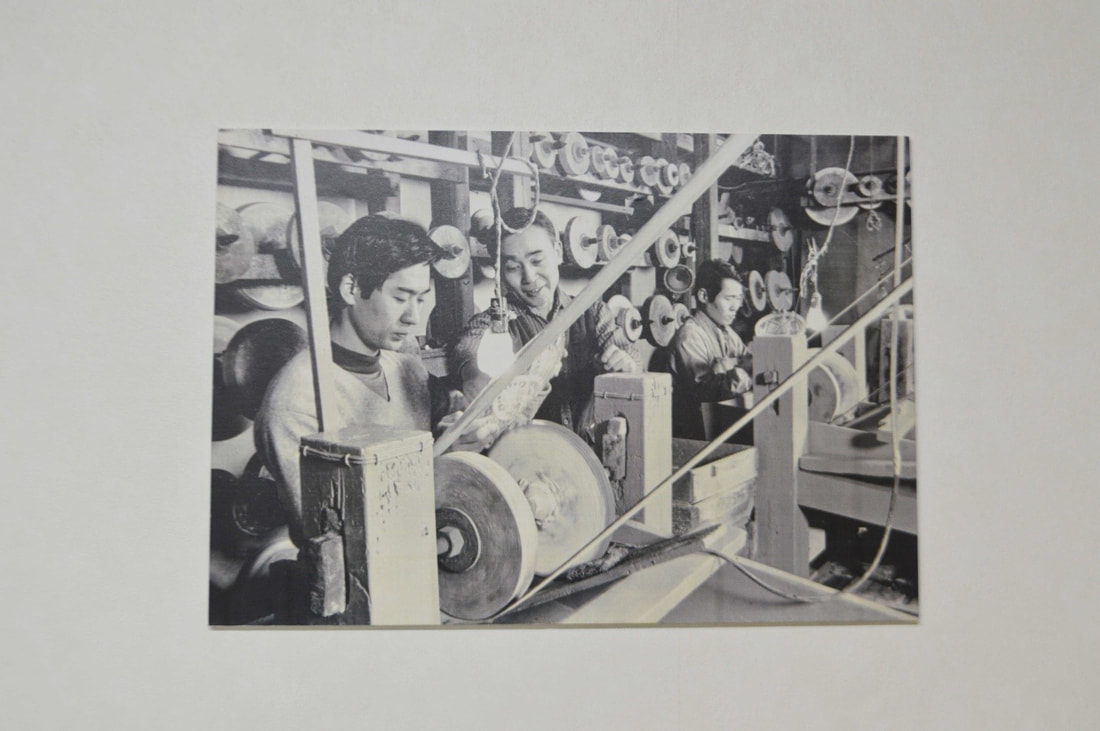

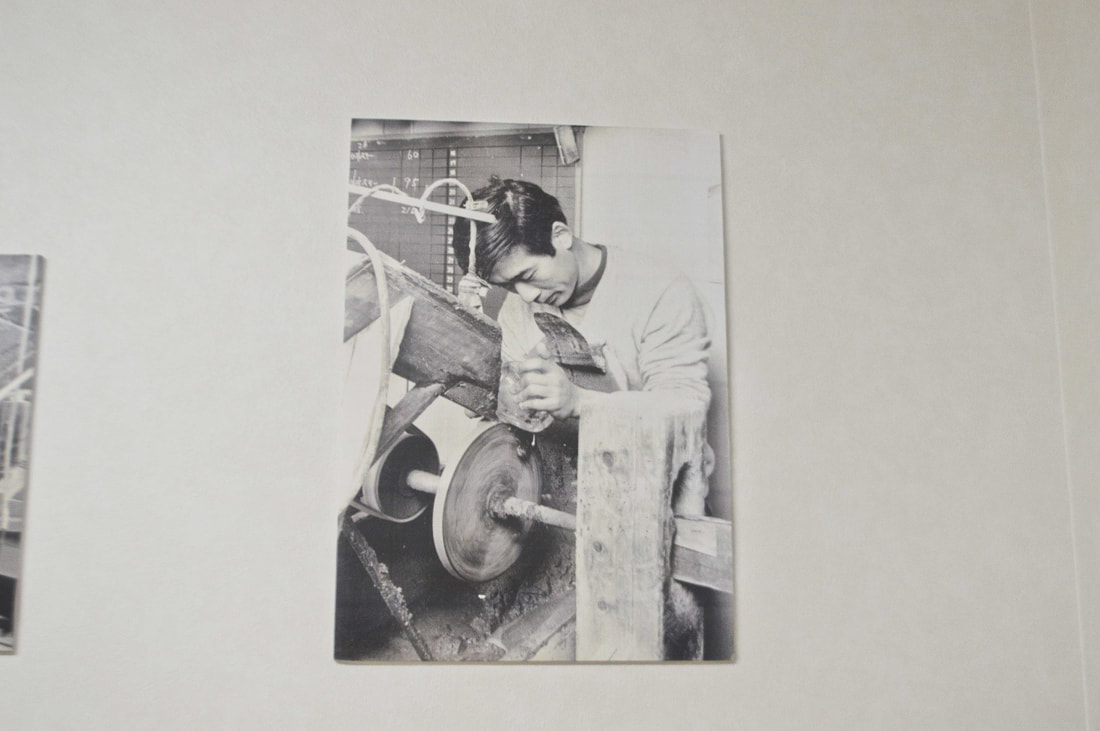

スカイツリーのふもと、下町情緒の残るこの街で、新たな挑戦を続ける若手の江戸切子職人と出会いました。 アクセサリーブランド作りやSNSの活用を通じて若い女性の心を掴む商品を生み出している、江戸切子小林4代目の小林昂平さん。今回は、切子の魅力に気づくきっかけとなった海外での経験や、江戸切子のこれからの可能性についてお話を伺いました。 Interviewee Profile 小林昂平(Kohei Kobayashi) 1987年 東京都江東区に生まれる 2010年 明治大学卒 父淑郎に江戸切子を師事 2012年 第5回KOGANEZAKI 器のかたち・現代ガラス展 入選 第8回東京の伝統的工芸品チャレンジ大賞 優秀賞 2013年 第25回江戸切子新作展 入賞(以後入賞'15,'16) 伊藤忠青山アートスクエアにて江戸切子若手職人展(同'14~'16) 日本橋三越本店 美術工芸サロンにて小林昂平 ガラス特集(同'14,'15) 2014年 第54回東日本伝統工芸展 入選 第61回日本伝統工芸展 入選 2015年 第25回伝統工芸諸工芸部会展 入選 自社ブランド「tokoba」を設立。ジュエリー販売を開始 2016年 ギャラリー QUIET NOISEにて写真家 小山 暁 氏と湿版写真×江戸切子の企画展 「condense」 2017年 第9回雪のデザイン賞 奨励賞 江戸切子小林とは江戸切子は1834年(天保5年)に加賀屋久兵衛が金剛砂を用いてガラスの表面に彫刻を施したのが始まりと言われています。そして、1881年(明治14年)にイギリスより招聘したエマニュエル・ホープトマンから十数名の日本人がカット技術の指導を受け、その一人に大橋徳松(大橋巨泉の祖父)という職人がいました。1908年(明治41年)、その大橋徳松に弟子入りをしたのが当時12歳の小林菊一郎でした。その後、英夫、淑郎、昂平と技を受け継ぎ、今日まで至ります。 イギリスから渡ってきたカットグラス。祖父、父、そして息子へ。小林さん、こんにちは。本日は宜しくお願いします。住吉には久しぶりに来ましたが、昔ながらの東京の風情があって素敵な町ですよね。昔からこの辺りにお住まいなのですか?はい。子供の頃から30年、江東区の住吉周辺で生活しています。自転車に乗って錦糸町などの近場に足を伸ばすこともあります。 最近は建設ラッシュで人が増えましたが、公園が近くにあり緑に囲まれているので、私にとって落ち着ける場所でもあります。 どのような子供時代を過ごされたのですか? 外で遊ぶのが大好きな子供でした。ゲームが流行ると友達と家でゲームに没頭して目を悪くしたり、周りの子と同じように過ごしていました。どちらかと言えば、何かを作るよりも球技などスポーツで体を動かす方が好きでしたね。 小林さんは江戸切子小林の4代目でいらっしゃいますが、どのように受け継がれて来られたのですか? 曽祖父が初代にあたります。曽祖父の師匠は大橋巨泉氏のお祖父様である大橋徳松氏でした。大橋徳松氏は、日本政府が招聘したホープトマンというイギリス人にカットグラスの指導を受けた何人かのうちの1人で、その技術が江戸切子として独自の発展を遂げて今に至ります。もともとカットグラスの技術はヨーロッパから渡って来たものであり、それまでは江戸切子という言葉すら存在しなかったのです。 これは2代目の祖父の時代の工場風景です。右の写真の左から3代目の父、中央が祖父、右が弟子入りして来た職人さんです。30年以上前の写真です。後ろには道具がかけてあります。昔は、手前に見えるベルトが1つのモーターから複数つながっており、いくつもの機械を回していました。アナログですよね。 こちらは父の写真です。昔は金剛砂という砂をかけながらガラスを削る技法で、細かな工程も今とは異なり、手間も時間も現在の何倍もかかっていたようです。今ではダイヤモンドホイールで削れるようになったので、昔よりも早く技術を習得できるようになりました。 アメリカのホストマザーの喜ぶ顔を見て、父の跡を継ぐことを決めた。小林さんもお父様の作業を見て自然と継がれるようになったのですか? 幼い頃から見て育っているのですが、当時は特に自分もやりたいとは思っていませんでした。祖父や父が工房で作業をしているのは普通の光景で、幼い頃はほとんど興味がありませんでした。 近くで興味津々に見たり触ったりするタイプではありませんでしたし、ガラスを自分で削ってみることも無かったと思います。ただ、当時のお弟子さん達によく可愛がってもらったことを覚えていますよ。物心ついてからは2人のお弟子さんがいて、賑やかだった印象です。 お父様から、跡を継ぐように言われていたのですか? 父は小学生の頃から祖父の手伝いをしていたそうですが、私はどこか企業に就職し、安定した仕事につきなさいと父に言われていました。当時、主な事業としてカットグラスを下請けしていた会社が、私が高校生の頃に撤退してしまったため独自で商品を販売していかなければならなくなったという状況もあり、父は私にこの仕事につくことを勧められなかったのです。 それでも江戸切子の道に進まれた理由は何だったのでしょうか? 私が徐々に江戸切子への興味を持ち始めたのは、大学に入ってからのことです。大学では政治経済を専攻し、卒業後は一般企業に就職するつもりでした。ところが2年生の春休みに2週間アメリカでのホームステイをしたことが大きなきっかけとなり、江戸切子の道に進むことを決めたのです。 アメリカに行く際、手土産にと父から江戸切子のぐい呑を持たされていました。私としては家にある見慣れたものを持って来たにすぎなかったのですが、それをホストマザーに渡したところ、とても喜んでくれたのです。ちょうど晴れた日の庭でのことだったのですが、陽の光を浴びた切子を見たのはその時が初めてで、こんなに綺麗なものなのかと私自身が感動してしまいました。 カットグラス自体は世界にあるものですが、日本の切子特有の細かなカッティングを気に入ってくれたのが印象的でした。 祖父や父の姿を見て、大変な仕事であることは分かっていましたが、それでもやりたい、切子の魅力をもっと多くの人に知ってもらいたいという強い思いが芽生え、父の跡を継ぐ覚悟に繋がりました。 ・・・後半は、ガラスの新たな可能性を探求する、様々な挑戦についてお話しいただきます。 Interview:栗林スタニスロース薫

|

NC Interviews伝統文化の道を歩む人生を紐解くシリーズ |