|

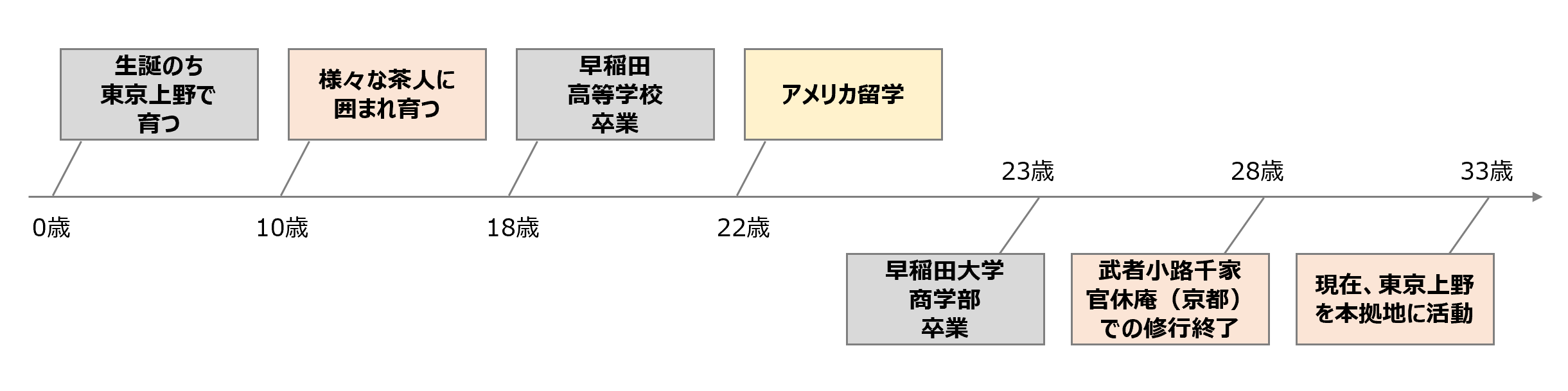

上野の街のほとりにて、茶道の後継者と出会いました。長い伝統を受け継ぎつつも、今まで茶道に触れたことのない層に茶道を届けていこうと新たな取り組みに邁進する彼の思想について、ゆっくりと話を聞いてきました。 Interviewee Profile 川上博之(Hiroyuki Kawakami) 江戸千家家元後嗣。早稲田大学卒業後、武者小路千家官休庵(京都)にて修業。東京に戻ってからは、東京理科大学公開講座をはじめ、全国各地で茶道を伝え広める活動に従事。 江戸千家とは 川上不白(1719~1807)を祖とする茶道の流派。当代家元は10代目。江戸で茶を身につけた大名たちが参勤交代で地元に江戸千家の茶を持ちかえったため全国各地に広がる。 流儀の雰囲気は自由かつ柔軟と言われる。 川上さんの人生グラフ茶道とは今日はお時間いただきありがとうございます。私も偶然ですが、江戸千家の茶道を学ばせていただいていたことがあり、こうしてお話伺えるのがとても嬉しいです。よろしくお願いします。 茶道と全く関係のないところでお会いして、まさかの偶然ですよね。よろしくお願いします 「茶道を生業にされている方って、どんな日常を過ごしているんだろう?」というのは誰しもに聞かれることかもしれませんが、改めて教えていただけますか。 よく聞かれますが、確かに知られていません。茶家の仕事は、大きく分けると2つあります。現場の仕事と、流儀の運営の仕事。 現場の仕事は、普段の稽古や茶会、イベントなどの企画・運営、他にも庭や茶室のメンテナンスから日々の掃除みたいなこともあります。 流儀の運営の仕事では、この江戸千家という組織全体をどう進めていくかを考え、実行するまでを行います。流儀を学ぶ方が全国に多くいらっしゃいますので、これも大切な仕事です。 流儀の運営もお仕事の一環なのですね。茶道は、伝統文化の中でも比較的身近に体験の機会があったり、テレビや映画でも目にしたりすることが多いです。でも、実際に何をするものなのだろう、と気になっている方も多いと思います。 簡単に答えるのはむずかしい質問ですが、まず「茶道って何」と聞かれた時には「抹茶というものを中心媒介として、気持ちの良い時間・空間を作ること」だと答えています。 茶道で行うことは多岐には渡るものの、基本的には「お客様にお茶を提供する場を企画しもてなすこと」をしています。 フルコースの茶会を茶事と言いますが、茶事が本番だとしたら、稽古はできるだけ良い茶事をするために行うわけです。より美味しい抹茶を格好よく点てるために、点前や所作の稽古をします。また、茶事のしつらえや仕掛けを考えるためにも古典や美術に対する知識や見識を磨きます。 本格的な茶事ですと、単にお茶を飲んでいただくだけではなく、食事やお酒を召し上がっていただきます。ホームパーティーを想像していただくとイメージが近いかもしれません。時間をかける茶事になると、4時間ほどかけて行います。 茶事では最後の最後で抹茶が出てきます。茶事の中でお茶が出てくるのは、最後だけ。なのに『茶事』という名前がついているのは、抹茶が茶事のクライマックスだからです。長い時間かけて楽しんできたお酒や食事も、そのクライマックスの抹茶をより気持ち良い時間にするための前段ということですね。 「自分で作る」ということそんな茶道の世界でお仕事を始められたのは大学卒業後だと伺いました。お生まれになってからずっとお茶には触れられていたわけですよね?川上さんにとって、お茶ってどんな存在だったのでしょうか? お茶は日常の中にあって当然のもので、物心つく前から点てて飲んでいました。例えば、おやつを食べながらキッチンで抹茶を点てて飲んだりしていました。生活すること自体がお茶と密接に紐づいていましたね。茶会や稽古のために外から来る人たちも、物心つく前から当たり前にいたので遠い親戚のような感覚で接していました。今来られる方でも、「君がまだ小さい時にこんなことを言われたことがあってね」とおっしゃってくださることもあります。それだけ、お茶は僕の生活の一部でした。 幼少期に好きだったことが、今お茶に接する中で楽しいと思われていることに繋がっているのでしょうか?例えば、一中節の都了中さんは、歌うことが幼少期から大好きで、それは今も変わらないから自分は浄瑠璃方(三味線と共に物語を語る役割のこと)をしているんだ、とおっしゃっていました。 小さい頃は友達と遊ぶことが大好きでした。自分の家にはなく、友達の家にあるものに憧れていました。僕の実家には、リビングにテレビがありません。食事の時間になると、子供向けのアニメが放送されるじゃないですか。学校ではみんながそのアニメの話をしていますが、自分はそれができません。とても羨ましかったです。あとは、テレビゲームもありませんでした。というのも、両親が本当にアナログな人たちで、父親は今ですら携帯も持っていません。周りが困ってしまいますよね。笑 そして、今の自分に繋がっていることでいうと、「自分で作る」ということだと思います。図工や絵を描くのは好きでしたし、仕組みを作るのも好きでした。友達と一緒に遊ぶ時、自分たちでいろんな遊びをゼロから作っていました。今になって考えてみると、自分で作った作品や茶事、仕事は楽しいなと思います。楽しいですよね、「自分で作る」のって。最近も自分で茶道具を作ったり、茶事や勉強会を企画して人を集めて、と「自分で作る」ことをしますが、そういうのはいいですよね。 気持ち良い時間を過ごせる茶事「自分で作る」という楽しいことがあったとはいえ、茶道の世界に入るのはあまり多くの人が通らない道かと思います。大きなご決断だったのではないでしょうか。 いろんなタイミングで考えました。先ほどもお話した通り、家ではよく稽古や茶事が行われ、お茶の世界がそこにあります。血は繋がらないけれども、親戚のような関わり方をしている方々がたくさんいらっしゃいます。特に家元である父親から継いでほしいと言われたことはないですが、それを考えることは多かったですね。 決めたのは、大学時代の就活の時でしょうか。いくつかの企業から内定もいただいていました。でも、川上博之にやって欲しい仕事があると、流儀の方々に言われたことが決め手になりました。失礼な言い回しだったら申し訳ないのですが、少なくとも一般的な会社にとっては、入社するのは僕じゃなくても良いわけです。新入社員の僕がやるかもしれなかった仕事は別の誰かがやる。でもお茶の世界では、もちろん流儀を他の誰かが継ぐということもできますが、僕がお茶の世界に入るのを喜んでくれる人がいた。川上博之でないとだめだと言ってくれる人がいるのは、あまりにも恵まれている事だと感じました。実際、それを父親に伝えたら、すごく喜んでくれて。とても鮮明に、その時の表情を覚えています。僕も嬉しかったですね。 ご自身にしかできないこと、それが川上さんの決め手だったのですね。そんな川上さんが考える、一番良い茶事ってなんでしょう? 「気持ち良い時間を過ごせる茶事」でしょうか。芸術や文化の目的の1つとして、誰かの気持ちの良い状態を作ることが挙げられると思います。例えば僕は大学時代に音楽をやっていましたが、音楽だって演奏や演目を通して、気持ちの良い状態を提供します。 そんな、誰かの「気持ちの良い状態を作る」茶事を行うという考え方は、僕が普段掲げている行動指針とも繋がっています。それは、『お茶をできるだけ質の良い状態で伝え広める』ということです。質の良い状態とは、予備知識ゼロで初めてお茶の空間に来た人がいいなと思える状態。 茶事は人数が少ない方が深い経験ができる、という前提があるのですが、それだと参加できる人数が限られる。でも人数を多くすると深く体験することができない。日頃からそのいい塩梅というのは気にしています。 豊かな人の輪と、落ち着いた孤独お話を伺いながら、岡本太郎さんの「日本の伝統」という本を思い出しました。そこでは「伝統とはその時代を受け継ぎながら変化するものだ」というような内容が書かれていたのですが、川上さんはお茶の世界にこれから起こしてきたい変化はありますか? お茶の本質は、抹茶というものを中心媒介として、気持ちの良い空間を作ること。それは変わらないと思います。先人たちは伝統を「継ぐ」という行為をしてきたわけですが、「つくる」という行為もしてきました。形だけそっくり写しても、「つくる」、または「変化する」ということができないと、行為や精神を受け継ぐことができていない、形だけの伝統になってしまうと思っています。 そして、僕が立ち返るのは、「質の良い状態を作る」ということ。何か新しいことをする時に、初めて体験する人が本当にそれでいいと思えるかどうか。そこに立ち返りながら、本質的に受け継いでいきたいと思います。 ここまで、お茶の話を伺ってきました。最後に、川上さんご自身について伺わせてください。川上さんのお話を伺っていると、常に周りに多くの人と、その皆さんとの濃度の高い人間関係が在る気がします。川上さんご自身として、生きる上で大切にしていることってなんでしょう? 何を持って自らの幸福とするか?と考えてみると、「豊かな人の輪と、落ち着いた孤独が欲しい」でしょうか。人と会って話しているのは好きです。それと同時に、1人で黙々とするのも好きです。そのバランスが欲しいと考えています。 これは、中高時代の野球や、大学時代の音楽の経験からきているのだと思います。社会人になると、全員が時間を合わせてスタジオ入るのは難しいじゃないですか。だから、宅録を始めました。(宅録:自宅で音源の録音をすること)PCでギターを繋いでレコーディングをするのは、楽しいですよ。寝ずに1日こもって音楽に向き合うことが好きですね。音楽じゃなくても、茶碗などを作ることも好きです。そういえばこの間、山籠りをしました。一週間休暇をいただいて、楽器と機材を持って行って。前半は1人でずっとこもって音楽をしているわけです。後半には仲間もきて、バーベキューしたりみんなでセッションしたり。ほら、僕って仕事での同期とかいないでしょう。だから、外に同世代の友達とか仲間を求めているのかもしれません。自分と合う仲間が、今周りにいる気がします。そういう仲間がいることで、人生のピースが揃っているという感覚です。それでこそ、「豊かな人の輪と、落ち着いた孤独」が満ち足りていると、今はそう思います。 川上さんのInstagramアカウントはこちら Interviewer : 北村勇気

|

NC Interviews伝統文化の道を歩む人生を紐解くシリーズ |