|

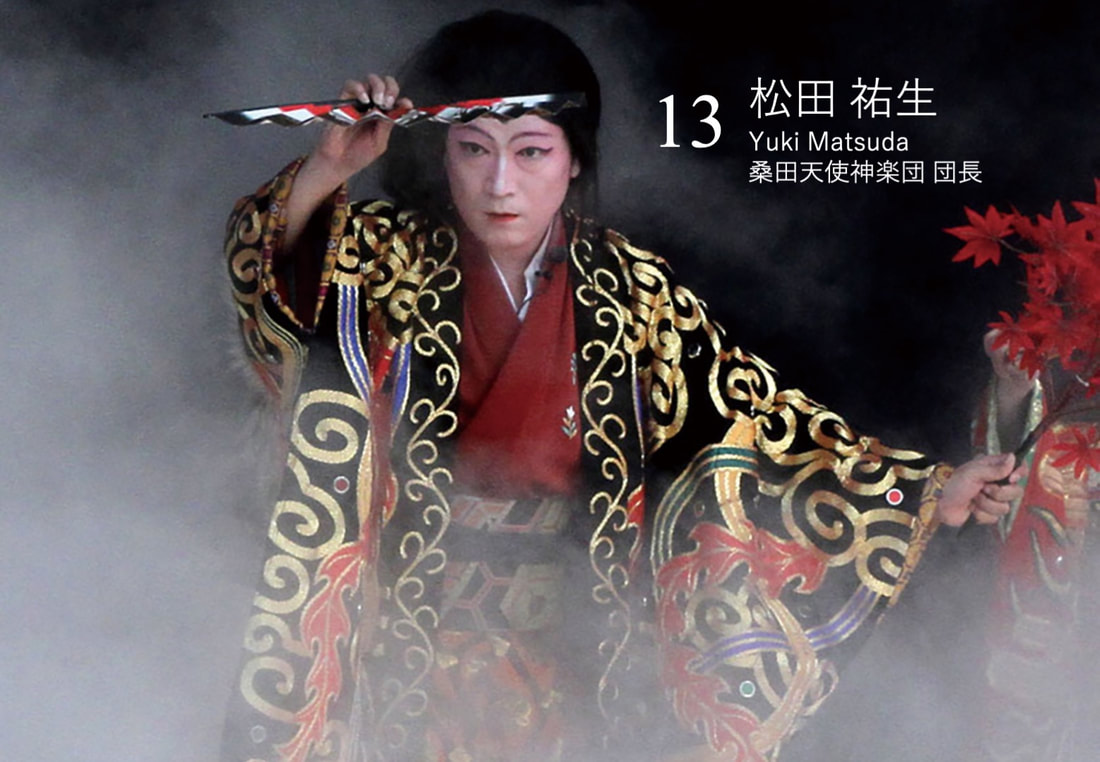

日本の芸能のルーツであり長い歴史を誇る神楽に今、若者が魅了されています。全国の神楽ブームの火付け役となった広島で、神楽が紡ぐ地域文化の伝承と発展に尽力される神楽団団長の松田さんにお話を伺いました。 Interviewee Profile 松田 祐生 広島県安芸高田市 産業振興部 商工観光課 課長。 平成27年度国際交流基金 文化芸術交流海外派遣助成事業として採択された、メキシコ・ブラジルでの中南米神楽公演では、広島選抜神楽団メンバーとして出演。2019年より桑田天使神楽団の団長を務める。 歴史的な逆境を、ブームに変えた広島神楽はじめに、神楽について簡単に教えていただけますか? 神楽は、一言で言えば神事です。洞窟にお籠りになった天照大御神(あまてらすおおみかみ)を、天鈿女命(あまのうずめのみこと)が舞って誘い出したという「天岩戸(あまいわと)伝説」は、聞いたことがある人も多いかもしれません。天鈿女命の舞を起源とし、その後派生した伊勢神楽や出雲神楽などが日本全国に伝わりました。かつては北海道から沖縄まで全国で、その土地の氏神様に奉納される神事として伝わってきました。 神が宿る神座(かむくら)が語源と言われ、その前で行われる歌と舞(歌舞:かぶ)が神楽とよばれるようになったことが由来とされています。歌舞伎や相撲にもそのルーツを見てとることができますが、神楽は古典芸能の根幹となる日本最古の芸能なのです。 広島の神楽にはどのような歴史があるのでしょうか? 全国に伝わった神楽は、それぞれの地で風土、文化、言い伝えが交じり合い、その地域特有の神楽を作り上げてきました。広島の神楽は、古くからの形を残す石見地方の神楽のルーツに、出雲神楽や岩戸神楽など様々な地方の流れが合わさって創り上げられてきたものです。 昭和20年代には、戦後まもなく広島に入ったGHQが発した神楽禁止令を受け、広島神楽として大きく変化することになります。伝統芸能としての神楽を後世に残すため立ち上がったのが、当時この安芸高田市で教鞭を執っていた佐々木順三先生でした。当時色濃かった天皇崇拝や神道の要素を断ち切り、歌舞伎・謡曲・浄瑠璃といった題材を神楽化した新しい演目を書き上げたのです。戦前からある古典的な演目である旧舞(きゅうまい)に対し、新舞(しんまい)と呼ばれるそれらの演目が、今の広島神楽の礎となっています。 若者に愛される、広島神楽の魅力後継者不足や若者離れに頭を悩ます伝統文化が多い中、神楽は若者を中心にブームを巻き起こしています。きっかけは何だったのでしょうか? 今から30年ほど前、広島の神楽団が新舞にさらにストーリー性を持たせ、派手な演出を取り入れた舞台を発表しました。これまで神楽を知らなかった人や観たことがなかった人の興味をひくきっかけとなり、神楽ブームを巻き起こしたのです。 私の世代は、親が神楽団で活動している様子を幼い頃から見ていましたから、自分もある年齢になれば入団するのが言わば当然の流れでした。今の若者は、子供の頃に舞台を観て憧れて、自分から手を挙げて神楽の世界に入ることが多いように感じます。最近では、NHKドラマ「舞え!KAGURA姫」の影響もかなり大きかったようです。 若者が神楽に惹かれるのはなぜでしょうか? 数々の公演や大会など、観せるステージがあることが大きな理由です。安芸高田市美土里町本郷にある神楽門前湯治村という温泉宿泊施設には、1,000人以上入る客席があります。広島だけでなく島根の若者も、湯治村の舞台に出演を目標に練習に励むほどです。安芸高田市の神楽ドームで毎年開催される「高校生の神楽甲子園」には、神楽に打ち込む高校生が全国から参加します。若者が自分をアピールできる、人に喜んでもらえる、拍手をもらえる場、自分を表現できる場。それが神楽の魅力です。私の息子も広島市で就職して働いていますが、毎週、安芸高田市に通って神楽の練習に励んでいますよ。 神楽の醍醐味現代における神楽の役割とはなんでしょうか? 神楽が生き続けているのは、地域のコミュニケーションの場だからです。仕事も性別も年代も全然違う人たちが共に練習し、情報交換することは、この限界集落で非常に大切なことです。 神事である神楽には、無病息災、五穀豊穣、大漁祈願など、様々な時代を生き抜いてきた人々の願いが込められています。代々受け継いできた、舞台で被る面にもその歴史を感じます。この面を舞うことによって、今を生きるパワーをもらうんです。現役で神楽を舞えるのは、せいぜい20〜30年じゃないでしょうか。これまでの伝統芸能が経てきた歴史を思えば、自分の人生なんて一瞬です。昔はこうだった、ああだったと言うのではなく、その時生きている人間に任せ、変化していくのが伝統芸能です。 また、安芸高田市内の22神楽団の協議会では各神楽団の活動調整等を行っていますが、今後は広島県内全体の神楽団協議会を作りたいと考えています。広島には様々なパターンの神楽がありますから、地域に根ざしたそれぞれの神楽を横に繋ぐことで、広島神楽として日本全国、世界へ文化発信していくことができればと思います。 これからの神楽はどう変化していくと思いますか? 2019年から、ブラジル神楽団のメンバーが安芸高田市で神楽留学に来ています。ブラジル神楽団は、もともと現地の広島県人会が立ち上げた神楽団に島根の出身者が参加したり、サンバのリズムが入ったりしながら続いてきました。もう一度、本物の広島の神楽を学びたいと、安芸高田で昔ながらの演目を学ばれています。その一方で、地域文化や風土が感じられるような神楽が新たに出来ていくのは良いことだと思っています。また昨年からは、佐賀県に神楽を教える取り組みを行っていますが、10代から20代前半の若者が多く集まっています。広島の神楽をきっかけに、佐賀県の風土、習慣、文化が入るなど、佐賀の地域に根付いた、佐賀らしい伝統芸能に発展していけばと思います。 神楽には、神事という芯があります。伝統芸能 - 大衆芸能 - 観光へと振り幅を持ちながらも、神事を忘れなければ、いかようにも発展していくことができるのが神楽なのです。 松田さんにとって、神楽とはなんですか? 神楽が好きなのはもちろんですが、私は地域を守りたい、農村文化を守りたい、という想いを強く持っています。小さな村を守るためには、誰かが旗振りをしなければいけません。桑田天使神楽団という旗を振っていれば、皆に声が届くんじゃないか、ということを私は若い頃から言い続けてきました。今では、私たちが活動しているこの建物に入りきらないほどのお客さんが、全国から訪れてくれるようになりました。それが嬉しいんです。これが神楽の醍醐味ですよ。 Interviewer: Kaoru

|

NC Interviews伝統文化の道を歩む人生を紐解くシリーズ |