|

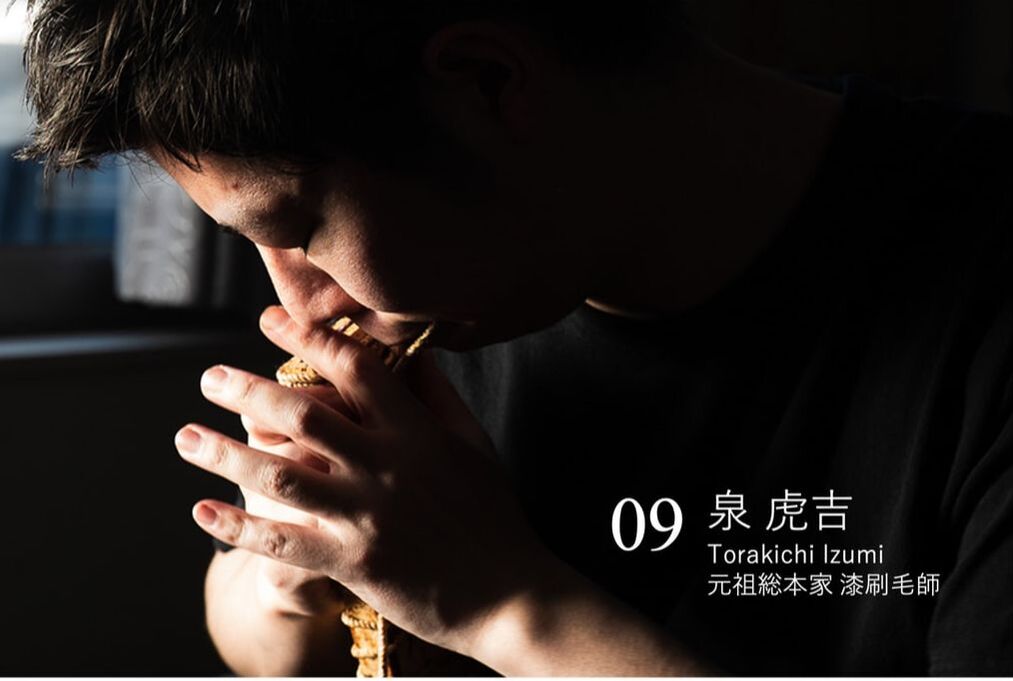

1656年から続く技術の伝承と、最先端テクノロジーを活用した仕事とを両立する泉さん。過去も未来も変わらない、ものづくりの世界で生きる想いを伺いました。 Interviewee Profile 泉 虎吉(十世泉清吉) 父・九世 泉清吉の元で、幼少時より漆刷毛師としての修行を積む。初代 泉清吉から360年以上、一子相伝の口伝にて、江戸の伝統技法を世界でただひとり受け継ぐ。大学卒業後、家業の修行と並行して東証一部上場グループ企業に新卒入社。グループ本社でCEO直轄のテクノロジー部門の立ち上げに参画し、新規事業開発やWebサービス開発、コンテンツマーケティング、CVCサポート、DX推進などを経験。その後、創業直後のスタートアップ企業に入社。事業開発室にてM&A後のPMI、PM兼Technical ArtistとしてVRプロダクトの開発を担当。 漆刷毛師 泉虎吉(十世泉清吉) 公式ページ https://www.torakichi-izumi.com/ 歴史をつなぐひとりとしてはじめに、漆刷毛について教えてください 漆刷毛は、漆を美しく塗るために作られた刷毛です。大きく分けて2つの用途がありまして、人間国宝の先生方をはじめとした塗師さんや作家さんたちが漆工芸で使ったり、古くからの寺社仏閣、国宝や重要文化財、世界遺産といった文化財の修復で使われたりしています。 1656年に初代泉清吉が、「人髪をもちいる」「毛が最後まで通っている鉛筆型」「麦漆で硬く固めた毛板」という3つの特徴を持つ漆刷毛を日本で初めて考案しました。その後、今日に至るまで360年以上、一子相伝の口伝にて、江戸の伝統技法を世界で唯一継承し続けています。初代から続く伝統の泉清吉刷毛では、現在も100%日本人毛髪の古かもじ・百年超の木曽檜を材料として使用しています。 家業を継ぐことはいつから意識していたのですか? 小さい頃からいつも父の漆刷毛づくりの手伝いをしていました。本格的に漆刷毛師になろうと決意したのは、20歳の時です。 以前から父とともに、修復先の方、材料や道具の作ってくださっている方、漆工芸の先生方ともお会いしてお話をさせていただいておりました。そうした中で、漆刷毛が失われてしまうと、何千年、何百年続いている日本の素晴らしい歴史や伝統で途絶えてしまうものもあるということに知りました。もちろん私が日本の歴史や伝統を背負っているなどと驕るつもりは毛頭ございませんが、それでも自分がそうした素晴らしいものと繋がっていて、陰ながら支えさせていただくことができるのだと思えるようになりました。それからは覚悟を持って、漆刷毛師としての道を邁進しています。 漆刷毛の作り方は、365年前から全く変わらないのですか? 現在も初代の頃から一切変わらない作り方をしています。もちろん作っている漆刷毛にもいくつか種類やブランドがあるのですが、泉清吉刷毛というものは、漆刷毛の最高峰ということで材料についても初代の頃と同じものを使っております。ただ、私をよく知る人はわかると思うのですが、新しいことを試すのが好きなんですよね。初代以降もそれぞれが「こうやればもっと良いものを作れるだろう」と色々と試行錯誤をしてきたのですが、最終的にはやはり初代のやり方が一番良い漆刷毛を作ることができます。特に技術が目覚ましい発展を遂げたここ数十年の間にも様々な試行錯誤をしてきましたが、いまだに超えられないのです。 広い世界に目を向ける漆刷毛師のほかにも、色んなお仕事をされていますよね。 漆刷毛師としての仕事を基本に、日本の伝統文化の持続可能なエコシステムを構築するために日々奔走しています。またバランスはそのときどきですが、デザインの仕事もしています。 ビジネスデザイナーとして新規事業開発、WebサービスやプロダクトのPM/PdM、コンテンツマーケティングといったお仕事をさせていただくときもあれば、グラフィックデザイナーとして映像を中心としたグラフィックの制作、配信ディレクター、VR開発などに携わることもあります。 コンサル出身ということでもないので、伴走ベースというか、実際に現場で手や体を動かしていることが多いですね。単純に現場が好きというのもあります。こうやってお話をすると、なにをしているのか分からないと言われることも多いのですが、フルタイムの仕事を2本~3本同時にやっているような感じなので、どうしてもストーリーが複雑になってしまうんです。 二足どころか八足くらいのわらじですね! バラバラの仕事をしているように見えてしまうのですが、僕の中では全て繋がっていて、漆刷毛づくりもその他の仕事も「モノづくり」なんですよね。もともと高校の文化祭で友人たちと映画を作ったのをキッカケに映像制作に興味をもって、大学からAdobeのアプリケーションをいじりはじめました。より実践的なスキルを得ようと、アルバイトで広告やデザインの仕事もやりはじめました。そのなかで、より良いデザインを作るためにはビジネス領域から携わらなければいけないことに気づき、ビジネスコンテストなどにも出場するようになりました。その後、グランプリを受賞させていただいたご縁もあり、コンテストを主催していた会社に新卒入社してビジネス領域でのキャリアをスタートしました。 常に新しいことに挑戦する、そのエネルギーはどこから来るのでしょう? 結局モノづくりが好きで、「良いモノをずっと作り続けていたい」ので自然とエネルギーが湧いてくるのだと思います。また単純に新しいことをするのが好きだからというのもあると思います。現代のモノづくりは本当にいろいろな要素が相互作用していて本当に良いものを作り続けるには、それぞれの要素について理解を深めて、その質を追求していく必要があります。だからこそ、日々新しいことを勉強して挑戦していかなければならないと思っています。 良い漆刷毛を作り続けるには、例えば板を削るために鉋(かんな)の調整を追求しながら、同時にビジネス領域のことまでも考えていく必要があるのです。とくに漆刷毛は道具ですので、刹那の最高傑作を作れば良いというものではなく、常に安定して最高のものをお出しし続ける必要があります。僕が新卒で企業に就職をしたのも、自分の考える「良いモノづくり」を今後もずっと続けていくためには、ビジネス・テクノロジー・クリエイティブといったものにも直接触れて、それらが溶け合っていく未来の世界について学ばなければいけないと漠然と感じていたからでした。 伝統文化と世界の橋渡し1656年からの技術伝承と最先端テクノロジー、両極端の仕事をされているようにも見えます。 漆刷毛や伝統文化の仕事をしていると、いまに至るまでの「積み重ね」というものに想いを馳せる瞬間がよくあります。自分のご先祖のことも良く考えます。それが歴史や伝統と呼ばれるものなのかもしれませんが、過去、未来、現在は連続しているのだと感じるのです。 逆にイマドキのモダンな仕事をしているときも、そのように感じるときがあります。モノづくりというものが内包する普遍性のようなものが共通しているのもあると思いますが、どんな技術も先人たちの積み重ねの上に成り立っているので、新しいことをするには、まず過去から学ばなければいけません。 例えば、グラフィックをリアルタイムでレンダリングしたいというとき、結局考えなければならないのは裏側で動いている計算式やゲームエンジンのアーキテクチャのことだったり、人間の目がどういう構造になっていて、どうしてそう認識するのか、そもそも光や波とはなんなのかということだったりするんですよね。僕は大学でそういった勉強をしていたわけでもないので素人ですが、最終的には基礎技術がやはり重要になってくると思います。少なくとも僕の場合は、最新技術に関わる仕事をしていても過去から切り離されていると感じることはなく、むしろ過去や先人たちから学ぶことのほうが多いと感じています。 世界でただひとりの漆刷毛の技術を受け継ぐ、泉さんの目標はありますか? まず最も大切なことは、漆刷毛師としての腕を磨き続け後世に伝えていくことです。その上で伝統文化の領域だけでなく、ビジネスやテクノロジー・クリエイティブといった領域にも関わる自分だからこそ、そうしたある種の両義性をもつ自分にしかできないことがあると確信しています。日本の伝統文化の持続可能なエコシステムの社会実装や、そのためにも多種多様な人たちと連携・共創をしながら伝統文化とそれ以外の領域との橋渡しをしていければと思います。 そしてこれらが自分が十世泉清吉であることの意味であり、天命であると生涯をかけて成し遂げるべきことだと考えています。 Interviewer: Kaoru

Photographer: Ryo Kawano |

NC Interviews伝統文化の道を歩む人生を紐解くシリーズ |