|

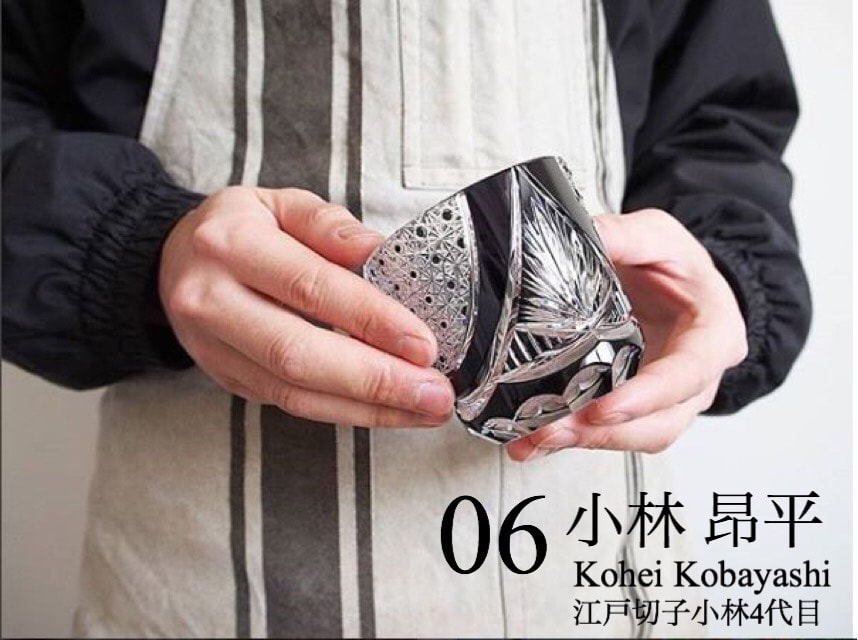

前回に引き続き、江戸切子小林4代目の小林昂平さんにお話を伺いました。 前編では、江戸切子小林の歴史、小林さんがアメリカでの体験をきっかけに、跡を継ぐ覚悟を決められたお話を伺いました。 アクセサリーの展開や、写真家とのコラボもアメリカから帰国されて、お父様に跡を継ぐことを伝えられたのですか? 特段かしこまることはなく普段の生活の中で父に伝え、工房に入るようになりました。父からコツを教わることなどはほとんどなく、自分でパターンを練習したのですが、結果的に自分自身で習得したスキルの方が身につき、様々なことに活かしたり繋がったりしています。 大学を卒業するまでに器のひとつでも作れるようにならなければと、自分で色々なゴールを設定して練習を積み重ねました。特に大学3年生になってからは授業の合間に工房に入り、周りが就活で頑張っている時間を私は削る時間に当てていました。 そうなのですね。こちらに並んでいる作品の中でも、アンバーがとても好きです。今まであまり見たことがありませんでしたが、素敵な色ですね。 アンバーはここ数年で人気が高まっている色です。何十年か前にも同じように流行った時期があるようです。 新しいデザインに見えますが、実は昔からあるものなんですよ。その時々の人気に従ってデザインが淘汰されていき、自然と売れ筋が残ります。時代のニーズに合わせて、今後新たなデザインが生まれる可能性はあります。 逆に、透明なものは定番です。江戸切子は透明なものが基本ですが、対比にあるのが薩摩切子です。薩摩切子は色の被せが厚いガラスを用いるため、カットした部分がグラデーションになるのが特徴です。対して色付きの江戸切子は被せた色ガラスが薄い分、細かなカットした時に色と透明な地の色とのコントラストがはっきりと出るのが特徴です。 最近になって新たに購入されるようになった層はいますか? 以前は年配のお客様が多かったのですが、最近では切子の認知度向上に伴い、30~40代の若い方が購入されるようになりました。また今まではギフト需要が中心でしたが、現在は若い方でも自分用に購入される方が増えているように感じています。 若い方への認知度が向上した理由は何だと思いますか? SNSでの発信や、東京スカイツリーでも江戸切子を知る機会が増えたことで下町がクローズアップされ、工芸品として江戸切子が注目されていることも大きいと思います。メディアでの紹介や、ホテルの備品として扱われたり、百貨店での取り扱いも増えたりと、切子が人々の生活に馴染んできているように思います。ひとつひとつ手間をかけて制作している作品のストーリーと共に、価値を伝えて行きたいです。 最近ではアクセサリーも手がけられていますね。 グラスを始めとする食器以外で江戸切子を楽しめる方法を模索し、2014年頃からアクセサリーを作り始めました。若い世代にもっとガラスの魅力を知ってもらうため、ブランドを立ち上げ、より良い商品を作るべく日々模索しています。 自分が良いと思ったものを作るという意志を根本としつつ、若い世代や様々な方面の人に興味を持ってもらえるよう、アクセサリー以外にも、オブジェなどガラスが持つ可能性への探究心が大きいです。 日々探究されているのですね。ところで昨年ご結婚されたとのこと、おめでとうございます。もしかして、インスタグラムでモデルをされているのは奥様ですか? 妻が写真撮影も含め、インスタグラムの運営をしており、妻の友人にモデルとして協力してもらっています。女性の意見は商品作りにとても大切なので、妻にはよく相談しています。 ガラスを使って何が出来るのかを常に考えています。他ジャンルとのコラボレーションにも興味があり、湿板写真という古典技法を用いてアート写真を撮られている友人との合作にもチャレンジしました。皆さんもご存知の坂本龍馬の写真は同じ技術で撮影されているのですが、湿板写真は板ガラス全体がフィルムの役割を果たしているので、写真の上に切子細工が施せるわけです。お互い仕事外の時間を合わせて作りためて、ギャラリーでの展示を行いました。アート作品として好きと思って頂ける方のもとに届いたら嬉しいです。 ー江戸時代にイギリスから海を渡り、日本へ伝わったカットグラス。時を経て日本の文化として発展した江戸切子が、世界へ、次の世代へとその魅力を伝え続けていました。 小林昂平(Kohei Kobayashi) 1987年 東京都江東区に生まれる 2010年 明治大学卒 父淑郎に江戸切子を師事 2012年 第5回KOGANEZAKI 器のかたち・現代ガラス展 入選 第8回東京の伝統的工芸品チャレンジ大賞 優秀賞 2013年 第25回江戸切子新作展 入賞(以後入賞'15,'16) 伊藤忠青山アートスクエアにて江戸切子若手職人展(同'14~'16) 日本橋三越本店 美術工芸サロンにて小林昂平 ガラス特集(同'14,'15) 2014年 第54回東日本伝統工芸展 入選 第61回日本伝統工芸展 入選 2015年 第25回伝統工芸諸工芸部会展 入選 自社ブランド「tokoba」を設立。ジュエリー販売を開始 2016年 ギャラリー QUIET NOISEにて写真家 小山 暁 氏と湿版写真×江戸切子の企画展 「condense」 2017年 第9回雪のデザイン賞 奨励賞 Interview : 栗林スタニスロース薫 Place : 江戸切子小林 |

NC Interviews伝統文化の道を歩む人生を紐解くシリーズ |