|

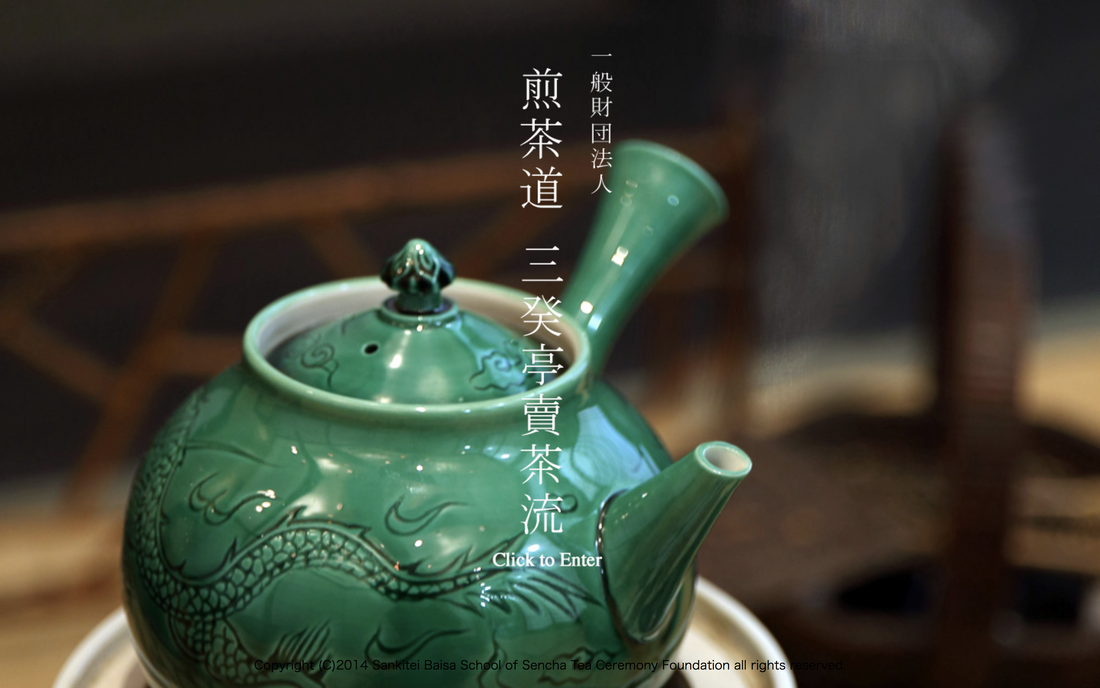

表参道の交差点から徒歩5分ほどの奥まった路地沿い、都会の喧騒を忘れてしまうほど静かな場所。そんな場所に現れる乳白色の壁に蔦が絡まるその建物こそ、テーブルの上で行う煎茶のレッスンが行われている「MY SENCHA SALON」です。今回お話を伺ったのは、「MY SENCHA SALON」を主宰する伊賀満穂さん。伊賀さんのお父様は煎茶のお家元。若い人たちが敷居の高さを感じてしまう煎茶道において、20代〜40代の女性に人気のサロンを主宰する伊賀さんはどのような女性なのか、どのようにしてテーブル煎茶に至り、これからどのようなことを進めていきたいのか、そんなお話を伺ってきました。 Interviewee Profile 伊賀満穂(Michiho Iga) MY SENCHA SALON 主宰 一般財団法人煎茶道三癸亭賣茶流 3代目家元である島村仙友の娘として幼い頃から煎茶道に親しむ。2007年東京女子大学卒。 現在は三癸亭賣茶流 PRとして東京と広島を中心に活動している。2016年春、Tableで行う煎茶道の点前をお伝えするサロン「MY SENCHA SALON OMOTESANDO」をOPEN。プライベートレッスンを主宰している。他には、和菓子作りや着物サロンとのコラボレッスン、オリジナル茶器「MY CHAKI」のプロデュース、和菓子と煎茶をビュッフェ形式で楽しむケータリングサービス「Catering Sencha bySanki」を展開中。 流派が大切にする「いつでも、どこでも、だれでも出来る煎茶道」をもとに世界に誇る「応接の文化」の発信に努めている。 煎茶道 三癸亭売茶流とは 三癸亭売茶流 文人画家としても知られた島村澹山を父に持つ初代・島村仙友は、明治31年、島村家に代々伝承されてきた煎茶道に、高遊外が体現した精神を取り入れました。以来115年、「いつでも、どこでも、誰でもできる煎茶道」を信条として、心を込めて煎じ、豊かな文人趣味を創出すべく、売茶翁(ばいさおう・江戸中期)の精神と文人サロンの現代的融合を提唱しています。 主宰されているMY SENCHA SALONでは、普段どのようなことをなさっているのでしょうか。 毎日煎茶のレッスンを個人向けに行っています。生徒さんは20〜40代の女性が中心で、みなさん私のSNSを見て来ていただいています。また、最近ではJICA様の研修プログラムに参加させて頂くなど企業様とのコラボ企画も増えました。 レッスンは毎回、季節や生徒さんのお好みやその方の雰囲気に合わせて和菓子や器、お花の飾り方など、空間装飾をメインでお伝えしています。基本的にはこの場所で行なっているのですが、時には出張して行うこともあります。 私の流派としては日常のなかに取り入れることをイメージしているんです。花嫁修業やマナー的なものではないですね。空間そのものを楽しむことが何よりも大切なので、相手によってまた状況によって変化の富んだ装飾を手掛けていかなければなりません。 JICA様の研修プログラムの様子 そうなのですね。生徒さんはどんなことを考えて伊賀さんのもとでレッスンを受けられているのですか? 茶道をしてみたいけどむずかしそうだなと思われている方が、テーブルで楽しむ煎茶というコンセプトに惹かれていらっしゃることが多いですね。どうしても畳の上で行う茶道は敷居が高くて行きづらいと思われている方が多いようで、これなら自分にも頑張ればできるかも!と思っていただけるようです。 もっと気軽にできるようにしたい!と思って始めたレッスンですから、そうやって気軽にお越しいただけて、とても嬉しいです。 お家元の家にお生まれになって、伊賀さんご自身はどのように煎茶を始められたのですか? 私は父から教わったのではなく、母方の祖母に習いました。今持っている道具は祖母から受け継いだものが多いです。最初は小学校の頃でしょうか。お正月の茶会で先生方を手伝いをしました。本当は私も継続すれば良かったのですが、祖母がとても厳しかったんです。ですから、その頃はあまり煎茶道の楽しみをあまり感じられませんでした。私は広島の生まれなのですが、中高は福岡の学校に入学して寮に入ったため、中学からは普段はお稽古をしなくなりました。時々実家へ戻る度に祖母に怒られていました。久々にお稽古をしても、当然のように忘れてしまっていますしね。 では、物心ついたときから、将来はお茶に携わるお仕事をなさることが決まっていたのでしょうか。 いえ、実は煎茶道は特に選択肢になかったんです。父が家元ですが、必ず継がなければいけないという考えの持ち主ではなくて、姉弟揃って何も言われていませんでした。私の母はジュエリーデザイナーですし、自由な家庭に生まれたので、私も大学を卒業してからは一般企業に就職したいと思ってました。中高時代は海外にすごく憧れていて短期留学に行かせてもらったり、大学では言語文化学科を専攻し、英語と日本語の言語の仕組みと社会との関係性について学びました。実は学生の頃は家業が煎茶道の流派であることを伝えることに抵抗感があったんです。友人たちにも説明がつきにくいじゃないですか。「家元で」という話をしても正確に理解されることはむずかしいと思いこんでいました。あの頃はみんなと違うことが嫌というか、変わったことが嫌というか、そんなに注目されたくないというか。比較的今よりは控えめな性格だった気がします。 そのため大学時代は煎茶をせず、もっぱらアルバイトに時間を割いていたように思います。歯科助手、家庭教師を派遣する企業の営業、通信会社での事務などまだ学生ではありましたが、働くことが楽しくて楽しくて仕方がなかったですね。 なるほど、それなら卒業後も楽しく働きたいと企業への就職に進まれるのも当然かもしれませんね。大学の卒業後、どのようにして煎茶の世界にお戻りになったのですか? 最初は大手の化粧品会社に入り、新商品が出る度に販売員の方に講習する講師業務を2年半程務めていました。その後、政府関連企業へ転職し4年半程仕事をしました。私の転機は東日本大震災の頃です。その時に広島の実家から帰ってきてくれと連絡があり、広島に戻ったんですよ。ちょうど父の秘書が辞めるタイミングで、帰ってきて家の仕事を手伝ってくれということだったのです。自分としてもちょうど良いタイミングだったので、会社を辞めてきっぱりと広島へ戻ることに。それが煎茶の世界に戻ったタイミングです。今は少ないかもしれませんが、転職することに対してマイナスなイメージを持っている方はいらっしゃると思います。ただ私は色んな仕事を経験できたからこそ自身で自由に裁量を持って働けたほうが向いているし、圧倒的に楽しいと改めて感じることができました。 それからお父様のお仕事を手伝われ始めたのですね。 そうですね。最初は事務だったのですが、経理や外部機関とのやりとりなど、金融の仕事での経験が役に立ちました。あとは家元のサポートやお茶会の準備などをしていました。 途中から、東京に場所を移してご自身でサロンを開かれたのですね。どのようなキッカケだったのですか? 広島にいる時に、煎茶道についてずっと調べていた時がありました。そうすると、どこを見てもあまり広報されていないことに気付いたのです。誰もやっていないのなら私が初めにやろうと始めたところ、手助けをしてくれる人がどんどん現れてきました。自分自身でも積極的に行動するようになったこともあり、その時から自然とタイミングや様々な人とのご縁や繋がりに恵まれるようになってきたように思います。当時PR会社に勤めていた友人が子供向けイベントで煎茶の体験講座をやってみないかと誘ってくれ、私と弟と関東支部の先生たちと一緒にチャレンジしてみました。お子さんたちが本当に無邪気に楽しんで煎茶を体験してくださり、またそれを見守るご両親も喜んで下さいました。そのイベントがきっかけで様々なところからお声がかかるようになったんです。まだ誰もやっていない方法で色んな視点から煎茶の魅力を伝える、それがとても楽しいですね。 今後、「MY SENCHA SALON」に通われている20代〜40代の女性を中心に様々な方へ煎茶の魅力を届けるために、どのようなことにチャレンジしていきたいですか? これからの習い事って、単に習い事で終わるものではなくなってくると思うんです。その人のビジネスではなかったとしても、その方が少しでも活躍できる場を少しでも生み出していかなくてはと思います、積極的に生徒さん主催のお茶会を開いたり、今は私がまとめている場を私の生徒さんたちに任せたりと、生徒さんが披露できる場をどんどん作っていきたいです。そんな煎茶のレッスンの場をどんどん創っていきたいですね。 ありがとうございました。

Interview : 北村勇気・栗林スタニスロース薫 Place : MY SENCHA SALON OMOTESANDO https://www.my-sencha-salon.com/ |

NC Interviews伝統文化の道を歩む人生を紐解くシリーズ |